Contes et légendes du Québec

La chasse-galerie

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (1)

- Dans Contes et légendes du Québec

La chasse-galerie est un moyen de transport qu’utilisaient jadis les bûcherons du Québec. Ceux-ci, souvent prisonniers pendant des mois sur les chantiers, imploraient Satan de leur venir en aide. Suivant un rituel précis, ils demandaient au démon de les porter dans un canot volant. Pour revoir parents, amis, femmes et enfants, pour passer Noël en famille ou simplement pour échapper à leur misérable solitude, ils auraient fait n’importe quoi.

Les conditions étaient simples. Il fallait s’abstenir de porter une croix, un scapulaire ou une médaille bénite, de prononcer le nom de Dieu ou de l’évoquer par un de ses sacrements et de toucher un clocher d’église en cours de route, et il fallait revenir avant l’aurore. Si l’une de ces conditions n’était pas respectée, Satan faisait tomber le canot et s’emparait des âmes de ses occupants.

Créatures fantastiques du Québec. 2, Bryan Perro

Le récit qui suit est basé sur une croyance populaire qui remonte à l'époque des coureurs des bois et des voyageurs du Nord-Ouest. Les «gens des chantiers» ont perpétué la tradition. J'ai rencontré plus d'un voyageur qui affirmaient avoir vu voguer dans l'air des canots remplis de «possédés» s'en allant voir leurs «blondes», sous les auspices de Belzébuth. Si j'ai été forcé de me servir d'expressions peu académiques, on voudra bien se rappeler que je mets en scène des hommes au langage aussi rude que leur difficile métier.

I

Pour lors, je vas vous raconter une rôdeuse d'histoire, dans le fin fil. Mais s'il y a parmi vous autres des lurons qui auraient envie de courir la chasse-galerie ou le loup-garou, je vous avertis qu'ils font mieux d'aller voir dehors si les chats-huants font le sabbat, car je vais commencer mon histoire en faisant un grand signe de croix pour chasser le diable et ses diablotins. J'en ai eu assez de ces maudits-là, dans mon jeune temps.

Pas un homme ne fit mine de sortir : au contraire, tous se rapprochèrent de la cambuse où le cook achevait son préambule et se préparait à raconter une histoire de circonstance.

Le «bourgeois» avait, selon la coutume, ordonné la distribution du contenu d'un petit baril de rhum parmi les hommes du chantier, et le cuisinier avait terminé de bonne heure les préparatifs du «fricot de pattes» et des «glissantes» pour le repas du lendemain. La mélasse mijotait dans le grand chaudron pour la partie de tire qui devait terminer la soirée.

Chacun avait bourré sa pipe de bon tabac canadien, et un nuage épais obscurcissait l'intérieur de la cabane, où un feu pétillant de pin résineux jetait cependant, par intervalles, des lueurs rougeâtres qui tremblotaient en éclairant, par des effets merveilleux de clair-obscur, les mâles figures de ces rudes travailleurs des grands bois.

Joe, le cook, était un petit homme assez mal fait, que l'on appelait généralement le bossu, sans qu'il s'en formalisât, et qui «faisait chantier» depuis au moins quarante ans. Il en avait vu de toutes les couleurs dans son existence bigarrée, et il suffisait de lui faire prendre un petit coup de jamaïque pour lui délier la langue et lui faire raconter ses exploits.

II

Je vous disais donc, continua-t-il, que si j'ai été un peu tough dans ma jeunesse, je n'entends plus risée sur les choses de la religion. Je vas à confesse régulièrement tous les ans, et ce que je veux vous raconter là se passait aux jours de ma jeunesse, quand je ne craignais ni Dieu ni Diable.

C'était un soir comme celui-ci, la veille du jour de l'an, il y a de cela trente-quatre ou trente-cinq ans.

Les camarades et moi, nous prenions un petit coup à la cambuse. Mais si les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petits verres finissent par vider les grosses cruches, et, dans ces temps-là, on buvait plus sec et plus souvent qu'aujourd'hui. Il n'était pas rare de voir finir les fêtes par des coups de poings et des tirages de tignasse.

La jamaïque était bonne - pas meilleure que ce soir - mais elle était bougrement bonne, je vous le persuade!

J'en avais bien lampé une demi-douzaine de petits gobelets, pour ma part; et sur les onze heures, je vous l'avoue franchement, la tête me tournait, et je me laissai tomber sur ma robe de carriole pour faire un petit somme, en attendant l'heure de sauter à pieds joints, par-dessus la tête d'un quart de lard, de la vieille année dans la nouvelle, comme nous allons le faire ce soir sur l'heure de minuit, avant d'aller chanter la guignolée et souhaiter la bonne année aux hommes du chantier voisin.

Je dormais donc depuis assez longtemps, lorsque je me sentis secouer rudement par le boss des piqueurs, Baptiste Durand, qui me dit:

- Joe, minuit vient de sonner, et tu es en retard pour le saut du quart. Les camarades sont partis pour faire leur tournée, et moi je m'en vais à Lavaltrie voir ma blonde. Veux-tu venir avec moi?

A Lavaltrie! lui répondis-je, es-tu fou? Nous en sommes à plus de cent lieues. Et d'ailleurs, aurais-tu deux mois pour faire le voyage, qu'il n'y a pas de chemin de sortie, dans la neige. Et puis, le travail du lendemain du jour de l'an?

- Animal! répondit mon homme, il ne s'agit pas de cela. Nous ferons le voyage en canot d'écorce, à l'aviron, et demain matin, à six heures, nous serons de retour au chantier.

Je comprenais.

Mon homme me proposait de courir la chasse-galerie, et de risquer mon salut éternel pour le plaisir d'aller embrasser ma blonde au village. C'était raide. Il était bien vrai que j'étais un peu ivrogne et débauché, et que la religion ne me fatiguait pas à cette époque, mais vendre mon âme au Diable, ça me surpassait.

- Cré poule mouillée! continua Baptiste, tu sais bien qu'il n'y a pas de danger. Il s'agit d'aller à Lavaltrie et de revenir dans six heures. Tu sais bien qu'avec la chasse-galerie, on fait au moins cinquante lieues à l'heure quand on sait manier l'aviron comme nous. Il s'agit tout simplement de ne pas prononcer le nom du bon Dieu pendant le trajet, et de ne pas s'accrocher aux croix des clochers en voyageant. C'est facile à faire, et pour éviter tout danger, il faut penser à ce qu'on dit, avoir l'œil où l'on va, et ne pas prendre de boisson en route. J'ai fait le voyage cinq fois, et tu vois bien qu'il ne m'est jamais arrivé malheur. Allons, mon vieux, prends ton courage à deux mains, et, si le cœur t'en dit, dans deux heures de temps, nous serons à Lavaltrie. Pense à la petite Liza Guimbette, et au plaisir de l'embrasser. Nous sommes déjà sept pour faire le voyage, mais il faut être deux, quatre, six ou huit, et tu seras le huitième.

- Oui! Tout cela est très bien, mais il faut faire un serment au Diable, et c'est un animal qui n'entend pas à rire lorsqu'on s'engage à lui.

Une simple formalité, mon Joe. Il s'agit simplement de ne pas se griser et de faire attention à sa langue et à son aviron. Un homme n'est pas un enfant, que Diable! Viens, viens! Nos camarades nous attendent dehors, et le grand canot de la drave est tout prêt pour le voyage.

Je me laissai entraîner hors de la cabane, où je vis en effet six de nos hommes qui nous attendaient, l'aviron à la main. Le grand canot était sur la neige, dans une clairière, et avant d'avoir eu le temps de réfléchir, j'étais déjà assis dans le devant, l'aviron pendant sur le plat-bord, attendant le signal du départ. J'avoue que j'étais un peu troublé; mais Baptiste, qui passait dans le chantier, pour n'être pas allé à confesse depuis sept ans, ne me laissa pas le temps de me débrouiller. Il était à l'arrière, debout, et d'une voix vibrante il nous dit:

- Répétez avec moi!

Et nous répétâmes:

- Satan, roi des enfers, nous te promettons de te livrer nos âmes, si d'ici à six heures, nous prononçons le nom de ton maître et le nôtre, le, bon Dieu, et si nous touchons une croix dans le voyage. A cette condition, tu nous transporteras, à travers les airs, au lieu où nous voulons aller, et tu nous ramèneras de même au chantier. Acabris! Acabras! Acabram!....Fais-nous voyager par-dessus les montagnes.

III

A peine avions-nous prononcé les dernières paroles, que nous sentîmes le canot s'élever dans l'air à une hauteur de cinq ou six cents pieds. Il me semblait que j'étais léger comme une plume; et au commandement de Baptiste, nous commençâmes à nager comme des possédés que nous étions.

Aux premiers coups d'aviron le canot s'élança dans l'air comme une flèche, et c'est là le cas de dire, le diable nous emportait. Ça nous en coupait le respire, et le poil en frisait sur nos casques de chat sauvage.

Nous filions plus vite que le vent. Pendant un quart d'heure environ, nous navigantes au-dessus de la forêt, sans apercevoir autre chose que les bouquets des grands pins noirs.

La nuit était superbe; et la lune, dans son plein, illuminait le firmament comme un beau soleil du midi.

Il faisait un froid du tonnerre; nos moustaches étaient couvertes de givre; et cependant nous étions tous en nage. Ça se comprend aisément, puisque c'était le Diable qui nous menait; et je vous assure que ce n'était pas sur le train de la blanche.

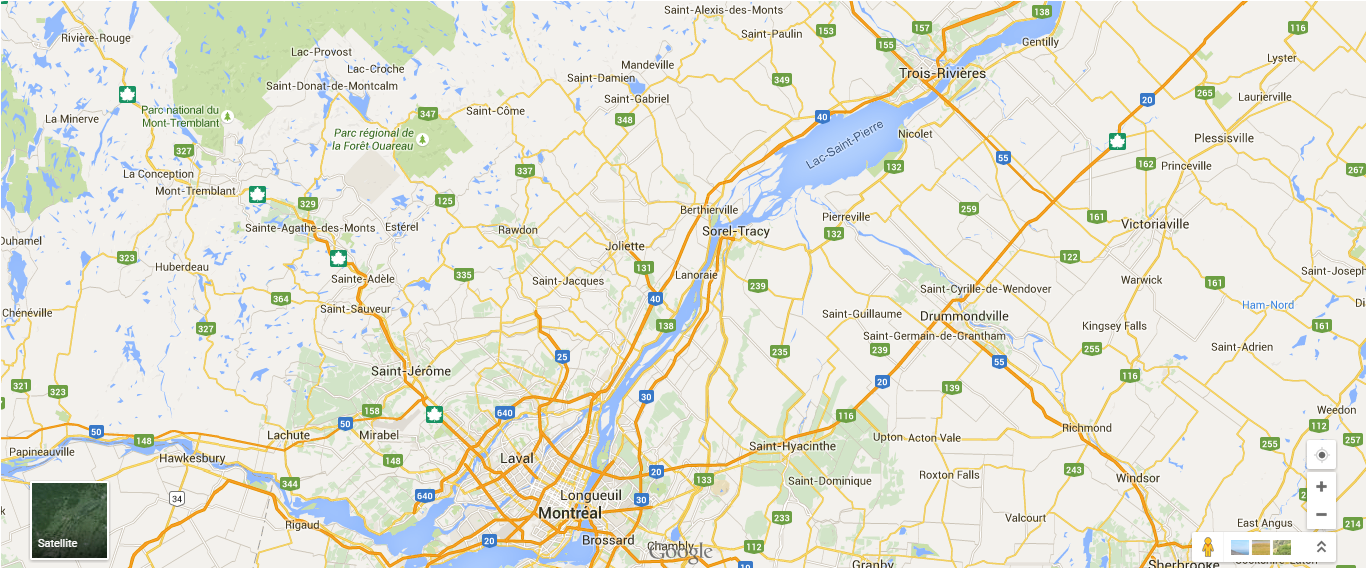

Nous découvrîmes bientôt une éclaircie dans le lointain; c'était la Gatineau, dont la surface glacée et polie étincelait au-dessous de nous comme un immense miroir. Puis, petit à petit, nous aperçûmes des lumières dans les maisons d'habitants; puis des clochers d'église qui reluisaient comme des baïonnettes de soldats, quand ils font l'exercice sur le Champ-de-Mars de Montréal.

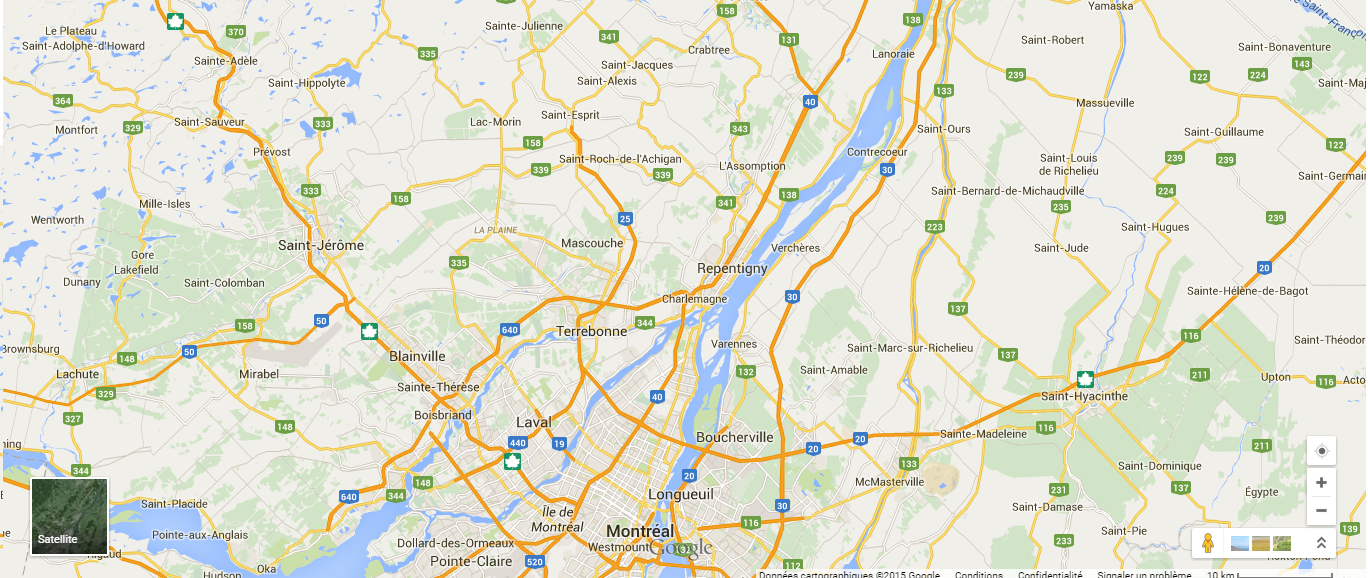

On passait ces clochers aussi vite que les poteaux de télégraphe, quand on voyage en chemin de fer. Et nous filions toujours comme tous les diables, sautant par-dessus les villages, les forêts, les rivières, et laissant derrière nous comme un traînée d'étincelles. C'est Baptiste, le possédé, qui gouvernait, car il connaissait la route, et nous arrivâmes bientôt à la rivière des Outaouais, qui nous servit de guide pour descendre jusqu'au lac des Deux-Montagnes.

- Attendez un peu! cria Baptiste. Nous allons raser Montréal, et nous allons effrayer les coureux qui sont encore dehors à cette heure-cite. Toi, Joe, là, en avant, éclaircis-toi le gosier, et chante-nous une chanson sur l'aviron.

En effet, nous apercevions déjà les mille lumières de la grande ville, et Baptiste, d'un coup d'aviron, nous fit descendre à peu près au niveau des tours de Notre-Dame. J'enlevai ma chique pour ne pas l'avaler, et j'entonnai à tue-tête cette chanson de circonstance, que tous les canotiers répétèrent en chœur:

Mon père n'avait fille que moi,

Canot d'écorce qui va voler...

Et dessus la mer il m'envoie:

Canot d'écorce qui vole, qui vole,

Canot d'écorce qui va voler!

Et dessus la mer il m'envoie,

Canot d'écorce qui va voler...

Le marinier qui nous menait:

Canot d'écorce qui vole, qui vole.

Canot d'écorce qui va voler!

Le marinier qui me menait,

Canot d'écorce qui va voler...

Me dit, ma belle, embrassez-moi:

Canot d'écorce qui vole, qui vole,

Canot d'écorce qui va voler!

Me dit, ma belle, embrassez-moi,

Canot d'écorce qui va voler...

Non, non, Monsieur, je ne saurais:

Canot d'écorce qui vole, qui vole,

Canot d'écorce qui va voler!

Non, non, Monsieur, je ne saurais,

Canot d'écorce qui va voler...

Car si mon papa le savait:

Canot d'écorce qui vole, qui vole,

Canot d'écorce qui va voler!

Car si mon papa le savait,

Canot d'écorce qui va voler...

Ah! c'est bien sûr qu'il me battrait:

Canot d'écorce qui vole, qui vole,

Canot d'écorce qui va voler!

IV

Bien qu'il fût près de deux heures du matin, nous vîmes des groupes s'arrêter dans les rues pour nous regarder passer; mais nous filions si vite qu'en un clin d'œil nous avions laissé loin derrière nous Montréal et ses faubourgs. Alors je commençai à compter les clochers: ceux de la Longue-Pointe, de la Pointe-aux-Trembles, de Repentigny, de Saint-Sulpice, et enfin les deux flèches argentées de Lavaltrie, qui dominaient le vert sommet des grands pins du domaine.

- Attention, vous autres! nous cria Baptiste. Nous allons atterrir à l'entrée du bois, dans le champ de mon parrain, Jean-Jean Gabriel, et nous nous rendrons ensuite à pied pour aller surprendre nos connaissances dans quelque fricot ou quelque danse du voisinage.

Qui fut dit fut fait; et cinq minutes plus tard, notre canot reposait dans un banc de neige, à l'entrée du bois de Jean-Jean Gabriel; et nous partîmes tous les huit à la file pour nous rendre au village. Ce n'était pas une mince besogne, car il y avait pas de chemin battu, et nous avions de la neige jusqu'au califourchon.

Baptiste, plus effronté que les autres, alla frapper à la porte de la maison de son parrain, où l'on apercevait encore de la lumière; mais il n'y trouva qu'une fille engagère qui lui annonça que les vieilles gens étaient à un snaque chez le père Robillard, mais que les farauds et les filles de la paroisse étaient presque tous rendus chez Batissette Augé, à la Petite-Misère, en bas de Contrecoeur, de l'autre côté du fleuve, où il y avait un rigodon du jour de l'an.

- Allons au rigodon chez Batissette Augé! nous dit Baptiste, on est certain d'y rencontrer nos blondes.

- Allons chez Batissette!

Et nous retournâmes au canot, tout en nous mettant naturellement en garde sur le danger qu'il y avait de prononcer certaines paroles, et de boire un coup de trop, car il fallait reprendre la route des chantiers et y arriver avant six heures du matin, sans quoi nous étions flambés comme des carcajous, et le Diable nous emportait au fin fond des enfers.

- Acabris! Acabras! Acabram!....Fais-nous voyager par-dessus les montagnes! cria de nouveau Baptiste.

Et nous voilà embarqués tous ensemble pour la Petite-Misère, en naviguant en l'air comme des renégats que nous étions tous. En deux tours d'aviron, nous avions traversé le fleuve, et nous étions rendus chez Batissette Augé, dont la maison était toute illuminée. On entendait vaguement, au dehors les sons du violon et les éclats de rire des danseurs, dont on voyait les ombres se trémousser à travers les vitres couvertes de givre.

Nous cachâmes notre canot derrière les tas de bourdillons qui bordaient la rive, car la glace avait refoulé cette année-là.

- Maintenant, nous répéta Baptiste, pas de bêtises, les amis, et attention à vos paroles! Dansons comme des perdus, mais pas un seul verre de Molson ni de jamaïque, vous m'entendez! Et au premier signe suivez-moi tous, car il faudra repartir sans attirer l'attention.

Et nous allâmes frapper à la porte.

V

Le père Batissette vint ouvrir lui-même, et nous fûmes reçus à bras ouverts par les invités que nous connaissions presque tous.

On nous assaillit d'abord de questions:

- D'où venez-vous?

- Je vous croyais dans les chantiers!

- Vous arrivez bien tard!

- Venez boire une larme!

Ce fut encore Baptiste qui nous tira d'affaire en prenant la parole:

- D'abord, laissez-nous nous décapoter, et puis ensuite laissez-nous danser. Nous sommes venus exprès pour ça. Demain matin, je répondrai à toutes vos questions, et nous vous raconterons tout ce que vous voudrez.

Pour moi, j'avais déjà reluqué Liza Guimbette, qui était faraudée par le petit Boisjoli de Lanoraie.

Je m'approchai d'elle pour la saluer et pour lui demander l'avantage de la prochaine, qui était un reel à quatre. Elle accepta avec un sourire qui me fit oublier que j'avais risqué le salut de mon âme pour avoir le plaisir de me trémousser et de battre les ailes de pigeon en sa compagnie.

Pendant deux heures de temps, je vous le persuade, une danse n'attendait pas l'autre; et ce n'est pas pour me vanter si je vous dis que, dans ce temps-là, il n'y avait pas mon pareil à dix lieues à la ronde pour la gigue simple ou la voleuse. Mes camarades, de leur côté, s'amusaient comme des lurons, et tout ce que je puis vous dire, c'est que les garçons d'habitants étaient fatigués de nous autres, lorsque quatre heures sonnèrent à la pendule.

J'avais cru voir Baptiste Durand s'approcher du buffet où les hommes prenaient des nippes de whisky blanc, de temps en temps; mais j'étais tellement occupé avec ma partenaire que je n'y portai pas beaucoup d'attention. Mais maintenant que l'heure de remonter en canot était arrivée, je vis clairement que Baptiste avait pris un coup de trop, et je fus obligé d'aller le tirer par le bras pour le faire sortir avec moi, en faisant signe aux autres de se préparer à nous suivre sans attirer l'attention des danseurs.

Nous sortîmes les uns après les autres, sans faire semblant, et cinq minutes plus tard, nous étions rembarqués en canot, après avoir quitté le bal comme des sauvages, sans dire bonjour à personne; pas même à Liza, que j'avais invité pour danser un foin. J'ai toujours pensé que c'était cela qui l'avait décidée à me trigauder et à épouser le petit Boisjoli, sans m'inviter à ses noces, la boufresse!

Mais pour revenir à notre canot, nous étions rudement embêtés de voir que Baptiste Durand avait bu, car c'était lui qui nous gouvernait, et nous n'avions que juste le temps de revenir au chantier pour six heures du matin, avant le réveil des hommes, qui ne travaillaient pas le jour du jour de l'an. La lune était disparue; il ne faisait plus aussi clair qu'auparavant, et ce n'est pas sans crainte que je pris ma position à l'avant du canot, bien décidé à avoir l'oeil sur la route que nous allions suivre. Avant de nous enlever dans les airs, je me retournai et je dis à Baptiste :

- Attention, là, mon vieux! Pique tout droit sur la montagne de Montréal, aussitôt que tu pourras l'apercevoir.

- Je connais mon affaire, répondit Baptiste, et mêle-toi des tiennes!

Et avant que j'aie eu le temps de répliquer :

- Acabris! Acabras! Acabram!....Fais-nous voyager par-dessus les montagnes!

VI

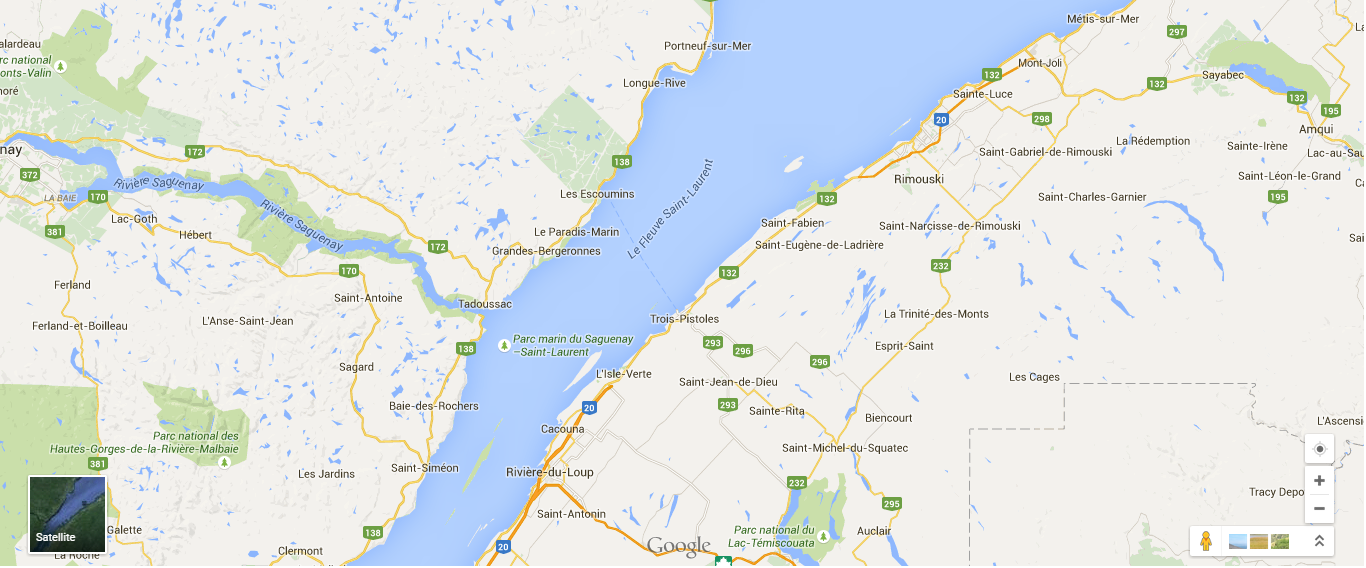

Et nous voilà repartis à toute vitesse. Mais il devint aussitôt évident que notre pilote n'avait plus la main aussi sûre, car le canot décrivait des zigzags inquiétants. Nous ne passâmes guère à plus de cent pieds du clocher de Contrecoeur, et au lieu de nous diriger vers l'ouest, vers Montréal, Baptiste nous fit prendre des bordées vers la rivière Richelieu. Nous filâmes comme une balle par-dessus la montagne de Beloeil, et il ne s'en manqua pas de dix pieds que l'avant du canot n'allât se briser sur la grande croix de tempérance que l'évêque de Nancy avait plantée là.

- A droite, Baptiste! à droite mon vieux! car tu vas nous envoyer chez le diable, si tu ne gouvernes pas mieux que ça!

Et Baptiste fit instinctivement tourner le canot vers la droite en mettant le cap sur la montagne de Montréal, que nous apercevions déjà dans le lointain.

J'avoue que la peur commençait à me tortiller, car si Baptiste continuait à nous conduire de travers, nous étions flambés comme des gorets qu'on grille après la boucherie.

Or je vous assure que la dégringolade ne se fit pas attendre, car au moment où nous passions au-dessus de Montréal, Baptiste nous fit prendre une sheer, et dans le temps d'y penser, le canot s'enfonça dans un banc de neige au flanc de la montagne. Heureusement que c'était de la neige molle; personne n'attrapa de mal, et le canot ne fut pas brisé.

Mais à peine étions-nous sortis de neige, que voilà Baptiste qui commence à sacrer comme un possédé, et qui déclare qu'avant de repartir pour la Gatineau, il veut descendre en ville prendre un verre. J'essayai de raisonner avec lui, mais allez donc faire entendre raison à un ivrogne qui veut se mouiller la luette! Alors, rendus à bout de patience, et plutôt que de laisser nos âmes au Diable qui se léchait déjà les babines en nous voyant dans l'embarras, je dis un mot à tous mes autres compagnons, qui avaient aussi peur que moi, et nous nous jetons tous sur Baptiste, que nous terrassons, sans lui faire mal, et que nous plaçons ensuite au fond du canot-après l'avoir ligoté comme un bout de saucisse, et lui avoir mis un bâillon pour l'empêcher de prononcer des paroles dangereuses, lorsque nous serions en l'air.

Et Acabris! Acabras! Acabram! Nous voilà repartis sur un train de tous les diables, car nous n'avions plus qu'une heure pour nous rendre au chantier de la Gatineau. C'est moi qui gouvernais, cette fois-là, et je vous assure que j'avais l'œil ouvert et le bras solide. Nous remontâmes la rivière Outaouais comme une poussière jusqu'à la Pointe-à-Gatineau, et de là nous piquâmes au nord vers le chantier.

Nous n'en étions plus rien qu'à quelques lieues, quand voilà-t-il pas cet animal de Baptiste qui se détortille de la corde avec laquelle nous l'avions ficelé, qui s'arrache son bâillon, et qui se lève tout droit dans le canot, en lâchant un sacre qui me fit frémir jusque dans la pointe des cheveux!

Impossible de lutter contre lui dans le canot, sans courir le risque de tomber d'une hauteur de trois cents pieds; et l'animal gesticulait comme un pendu, en nous menaçant tous de son aviron qu'il avait saisi et qu'il faisait tournoyer sur nos têtes en faisant le moulinet comme un Irlandais avec son shillelagh. La position était terrible, comme vous le comprenez bien. Heureusement que nous arrivions. Mais j'étais tellement excité, que par une fausse manœuvre que je fis pour éviter l'aviron de Baptiste, le canot heurta la tête d'un gros pin, et que nous voilà tous précipités en bas, dégringolant de branche en branche comme des perdrix que l'on tue dans les épinettes.

Je ne sais pas combien je mis de temps à descendre, car je perdis connaissance avant d'arriver; et mon dernier souvenir était comme celui d'un homme rêvant qu'il tombe dans un puits qui n'a pas de fond.

VII

Vers les huit heures du matin, je m'éveillai au fond de mon lit, dans la cabane, où nous avaient transportés les bûcherons qui nous avaient trouvés sans connaissance, enfoncés jusqu'au cou, dans un banc de neige du voisinage. Personne ne s'était cassé les reins heureusement, mais je n'ai pas besoin de vous dire que j'avais les côtes un peu comme un homme qui aurait couché sur les ravalements durant toute une semaine, sans parler d'un black-eye et de deux ou trois déchirures sur les mains et dans la figure. Enfin le principal, c'est que le diable ne nous avait pas tous emportés, et je n'ai pas besoin de vous dire que je ne m'empressai pas de démentir ceux qui prétendaient m'avoir trouvé, avec Baptiste Durand et les six autres, tous saouls comme des grives, et en train de cuver notre jamaïque dans un banc de neige des environs. C'est déjà pas si beau d'avoir presque vendu son âme au Diable, sans s'en vanter parmi les camarades; et ce n'est que bien des années plus tard que je racontai l'histoire telle qu'elle m'était arrivée.

Tout ce que je puis vous dire, mes amis, c'est que ce n'est pas si drôle qu'on le pense d'aller voir sa blonde en canot d'écorce, en plein cœur d'hiver, en courant la chasse-galerie; surtout si vous avez un maudit ivrogne qui se mêle de gouverner. Si vous m'en croyez, vous attendrez à l'été prochain pour aller embrasser vos petits cœurs, sans courir le risque de voyager au profit du Diable.

Et Joe, le cook, plongea sa micouane dans la mélasse bouillonnante aux reflets dorés, et déclara que la tire était cuite à point, et qu'il n'y avait plus qu'à l'étirer.

Honoré Beaugrand, Les grandes légendes du Québec : un tour du Québec en 25 récits traditionnels

La Corriveau

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (4)

- Dans Contes et légendes du Québec

En cette belle journée de novembre 1749, tout le petit village de Saint-Vallier, sur la rive Sud de Québec, s'était rassemblé pour célébrer la première noce de Marie-Josephte Corriveau, celle avec Charles Bouchard qui était loin de deviner qu’il s’engageait dans une vie bien courte avec sa bien-aimée. Certes, la Corriveau aimait beaucoup les hommes, mais aussi s’en lassait, voire les haïssait aussi très rapidement, au point de leur faire subir un sort atroce, dit-on encore aujourd'hui.

Cette union dura onze années bien sonnées et permit à Marie-Josephte de donner naissance à trois enfants : Marie-Francoise, Marie-Angélique et Charles. Ainsi la vie coula des jours heureux de mariés sans histoire, jusqu'au jour où la Corriveau arriva en trombe au village, en manière de vraie folle, les cheveux ébouriffés et l'air hagard. Ce matin de 17 avril 1760, les villageois virent une femme qu'ils n'avaient jamais imaginée.

- Marie-Josephte, Marie-Josephte, calmez-vous pauvre enfant ! Que vous arrive-t-il donc ? lui demanda le curé de la paroisse.

- C'est Charles, c'est Charles ! Aidez-moi mon Dieu, aidez-moi ! cria-t-elle, complétement hystérique.

- Quoi Charles ? Qu’est ce qu’il y a? enquêta le curé qui commençait lui aussi à perdre la tête.

- Dans le lit, là, chez nous, il est mort ! Il est mort, j'vous dis !

L'abbé tressaillit ! Après quelques secondes, il reprit son sang-froid, donna la bénédiction à Marie-Josephte, prononça quelques psaumes en latin. Elle n'y comprit rien, non seulement au latin, mais à ce qui venait de lui arriver également. Simplement attifée d'une chemise de nuit, la Corriveau affichait invariablement un air de "perdue de la vie". Ses yeux tenaient de l'émeraude et de la volaille...

Le curé, le bon docteur, le marchand, le notaire et le banquier n'y virent rien de bon augure. Selon les dires de la Corriveau, Charles Bouchard l'aurait quittée sans raison apparente, et mourut peu de temps après, comme on le racontait sans cesse dans le comté de Bellechasse.

Pourtant, la rumeur prenait de l'ampleur à Saint-Vallier. En effet, d'après certains villageois, Marie-Josephte aurait versé du plomb brûlant dans l'oreille de son mari, pendant son sommeil. Selon certaines sources, la Corriveau souffrait d'une jalousie maladive. Un peu trop libertin à son gout, elle lui aurait fait subir cette mort horrible pour le punir. Mais le pauvre Charles mourut tout de même sans pouvoir se défendre de ce qu'on lui reprochait.

Malgré les rumeurs incessantes, Marie-Josephte épousa, après seulement quinze mois de veuvage, un dénommé Louis Dodier. Evidemment, cet événement n'allait en rien faire taire les commérages. Mais il ne fallut pas plus de trois mois après leur union pour qu’on retrouva Dodier étendu dans un enclos d'écurie, le crâne complétement fracassé, sous le regard orphelin de son cheval. Mais cette fois, la jeune femme n'allait pas s'en tirer aussi facilement.

La justice s’en mêla en poussant sa détermination jusqu’à exhumer le corps de Bouchard pour autopsie judiciaire, pour finalement s'apercevoir que, après une analyse scientifique, le premier époux de la Corriveau avait succombé à des brulures causées par du plomb coulé dans la cervelle. A force d’investigations, on se rendit compte que la "caboche" de Dodier n’avait pas été piétinée par des sabots de jument comme le prétendait si bien la Corriveau, mais plutôt par une pelle à purin en fer que, de manière insouciante ou négligente, elle avait laissée toute ensanglantée non loin de l'écurie.

N’oublions pas que nous sommes à l’époque de la Conquête, alors que les habitants de notre pays étaient sous le joug du régime britannique. C’est donc un tribunal militaire britannique qui traita cette affaire. Douze juges officiers anglais furent appelés à rendre un verdict dans cette affaire.

Quand la malice atteignit son paroxysme, Marie-Josephte réussit à convaincre son propre père, Josephe Corriveau, de s’avouer coupable de l’assassinat de Dodier. Mais c’est seulement au procès que Josephe Corriveau fit l'aveu, tel un coup de théâtre. Ainsi, lorsqu'un témoin fut appelé à la barre, monsieur Corriveau se leva brusquement et interrompit la Cour : "Arrêtez! Je vous prie, c’est moi le coupable ! Je suis le seul coupable de ce meurtre de Dodier. Faites-moi ce que vous voulez..." Telles furent les paroles du père Corriveau. Au couvent des Ursulines, à Québec, le tribunal prononça une sentence qui fit frémir l’auditoire : on condamna Josephe Corriveau à la potence et sa fille à soixante coups de fouet sur le dos nu, puisque sa complicité fut néanmoins mise en cause. Mais ce n’était pas tout. On souhaitait également la marquer au fer rouge d'un M sur la main gauche - sans doute pour désigner "meurtrière" ou encore "murderer" en anglais.

Ce qui semble confirmer que la Corriveau était une psychopathe tient dans le seul fait qu’elle n’éprouva aucun remord, aucune émotion quand elle entendit son père se sacrifier pour sauver sa peau. Elle demeura de glace. Ou alors était-elle en feu, celui d’un volcan imprévisible et meurtrier ?

Mais aucune de ces sentences prononcées par la Cour ne fut exécutée.

En effet, on s’en doute bien, le père Corriveau vivait très mal avec l’idée de finir ses jours aussi tristement pour un crime qu’il n’avait pas commis. Le confessionnal le poussa à avouer qu’il n’avait rien à voir avec la mort de Dodier. Une fois enfermé derrière les barreaux, les remords le serrant à la gorge, il confia au père Jésuite qu’il n’était pas le coupable. Il dénonça sa fille car, en toute bonne foi devant Dieu, il ne pouvait sacrifier son âme comme il souhaitait se sacrifier pour sauver sa fille. Le tribunal dut alors se consulter de nouveau après avoir pris connaissance de ces nouveaux faits. Cette fois, plus personne ne vint au secours de la Folle de Corriveau, et cette dernière finit par avouer avoir tué son mari à coups de hache, puis l’avoir trainé jusqu’à l’écurie pour tenter de faire croire que le cheval l’avait piétiné.

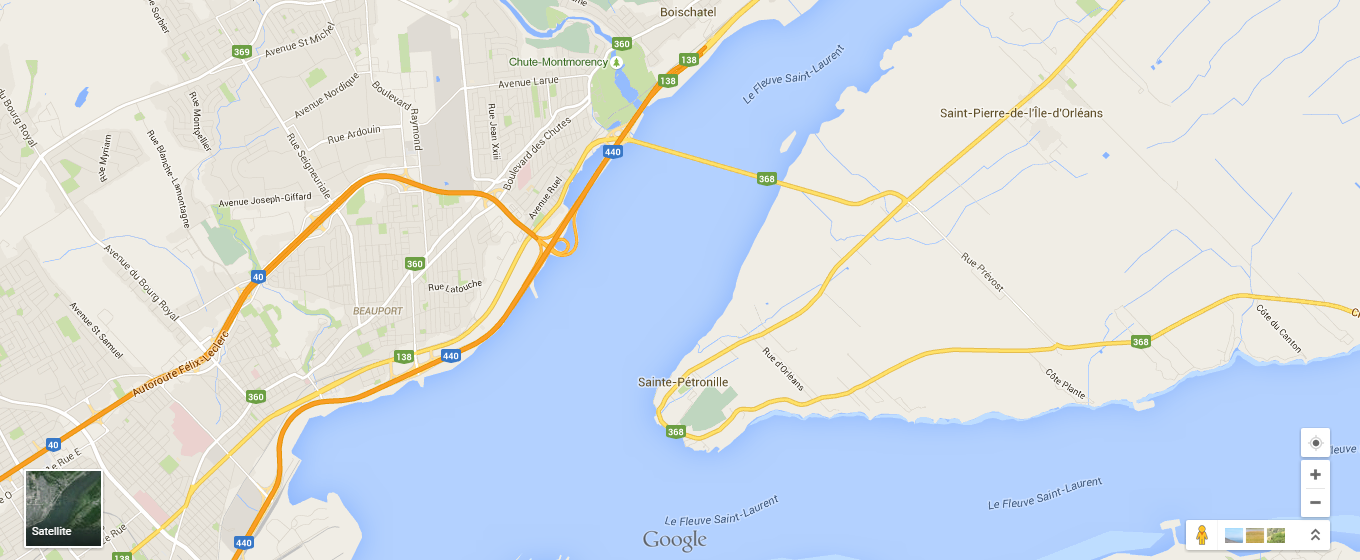

Le dénouement de cette tragédie secoua la région entière. Marie-Josephte Corriveau, fille de Josephe Corriveau, fut pendue aux alentours des Buttes-à-Nepveu, sur les Plaines d’Abraham. Mais l’exécution en soit ne constitua pas l’évènement le plus marquant de cette légende. Non ! Puisque vous souhaitez certainement connaitre la fin de l’histoire, je me permets de poursuivre. Dans un élan de mysticisme, les autorités décidèrent que non seulement la Corriveau serait pendue, mais qu’on enfermerait son cadavre dans une cage et que cette dite cage serait suspendue en plein village, afin que tous contemplent le sort que l’on réservait aux crimes odieux. On choisit donc la Pointe-Lévis, carrefour de quatre chemins, comme lieu de prédilection.

Dès lors, les rumeurs, les histoires lugubres et les contes d’épouvante se succédèrent à un rythme effréné. On raconte que, le soir venu, la Corriveau quittait sa cage et suivait les voyageurs et les promeneurs. D’autres prétendaient qu’elle visitait le cimetière pour satisfaire son appétit à même les cadavres fraichement inhumés. Aussi, on disait que la pendue jetait un mauvais sort aux passants qui s’arrêtaient trop longuement pour contempler l’objet sordide. La malchance s’acharnait alors sur ces personnes : accidents, mortalité, folie, aliénation mentale, etc. Les habitants des environs se plaignaient d’entendre des cris monstrueux, comme si une femme subissait une extrême torture. Ils entendaient aussi des grincements de fer et d’autres bruits macabres provenant du carrefour. Un jour, on décida de décrocher la cage et de l’enterrer au cimetière. Plusieurs années plus tard, vers 1830, on découvrit par hasard l’endroit où se trouvaient les restes. On les exhuma lors de l’agrandissement du cimetière. Par la suite, la cage fut vendue à un riche homme d’affaire américain. Selon certaines sources, elle serait exposée au Boston Museum avec une mention toute discrète "from Québec".

Les grandes légendes québécoises : redécouvrez ces histoires qui ont marqué notre imaginaire, Gaston Gendron

La croix maudite de Causapscal

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (7)

- Dans Contes et légendes du Québec

Il existe encore aujourd’hui, tout près du village de Causapscal en Gaspésie, une grande croix de bois où, jadis, des rituels d’invocation du démon auraient été pratiqués en de maintes occasions. C’est en cet endroit même, à une intersection routière peu fréquentée, que bon nombre de poules noires auraient été sacrifiées, ouvrant ainsi un passage entre le monde réel et celui des ténèbres.

On a affirmé qu’à l’époque quiconque voulait entrer en contact avec les forces du mal n’avait qu’à se rendre à la croix par une nuit sans lune avec une poule noire enfermée dans un sac. La personne devait se placer directement sous la croix, prendre la poule par les pattes, tête en bas, puis la fendre en deux d’un seul coup sans qu’elle pousse le moindre cri. Pour conclure le rituel, il fallait que le suppliant boive le sang de l’animal, provoquant ainsi l’apparition d’une ombre maléfique qui lui offrait d’emblée, sur un ton lugubre, d’échanger son âme contre la réalisation d’un vœu.

On rapporte que plusieurs habitants de la Marapédia auraient pratiqué ce rituel, et ce, pour différentes raisons. On pouvait se rendre sous la croix de Causpascal dans l’espoir de faire fortune, d’être guéri d’un mal ou de se venger d’un voisin indésirable. On y allait aussi pour augmenter son succès auprès du sexe opposé ou tout simplement dans le but d’obtenir un poste important dans son milieu de travail.

Sans doute s’agissait-il d’hommes et de femmes désespérés ou simplement malhonnêtes. Victimes de leur cupidité, de leur désir de pouvoir ou de leur volonté de plaire à tout prix, ils tablaient sur cette pratique douteuse pour parvenir à leurs fins. Or, on raconte que la plupart d’entre eux auraient connu une mort violente et que leur spectre hanterait la forêt et les routes des environs de la croix. Récemment, plusieurs témoins ont même affirmé avoir assisté, non loin de là, à un sabbat au cours duquel des revenants pratiquaient des danses païennes au son discordant d’une flûte et d’un tambour.

Quant à la croix, elle serait encore fortement imprégnée des sacrilèges de tous ces rituels passés, si bien que toute personne qui la touche peut s’attendre à voir la malchance s’abattre sur elle ou sur son entourage. On dit aussi que, certaines nuits, sans lune, les âmes des damnés de la croix maudite reviennent furtivement dans le monde des vivants. Mieux vaut alors ne pas traîner aux alentours…

Créatures fantastiques du Québec .1, Bryan perro

Photo de Paul Turcotte

La Dame blanche

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (1)

- Dans Contes et légendes du Québec

Vaporeuse et translucide, la Dame blanche est une vision féminine se manifestant surtout près des cascades, des cataractes ou des rapides. Au Québec, la plus célèbre est sans doute celle de la chute de Montmorency, que l’on peut apercevoir au lever du jour sur la petite étendue d’eau qui jouxte le bouillonnement de la rivière. Des témoins la décrivent à tort comme s’il s’agissait d’un fantôme, dont le corps serait entièrement composé de fines gouttelettes d’eau. Or, loin d’être un spectre, la Dame blanche est avant tout un esprit protecteur des hommes et de la Nature, et elle utilise l’embrun des cascades pour se rendre visible.

On attribue sa présence à la légende des futurs époux Mathilde et Louis qui, en 1759, furent séparés l’un de l’autre au cours de l’attaque en force de navires britanniques. Louis fut tué en essayant d’échapper à ses ravisseurs. Mathilde, folle de douleur, se lança alors dans la chute de Montmorency, vêtue de sa robe de mariée. Depuis ce jour, il est dit que l’âme de la jeune amoureuse y est prisonnière et qu’il est possible de la voir à travers les brouillements de l’eau.

On croit aussi que quiconque a le malheur de toucher sa robe de bruine s’expose à une mort terrible au cours des jours suivants. Toutefois, elle est reconnue pour son caractère docile et maternel, et la créature n’hésitera jamais à venir en aide aux infortunés qui croisent sa route.

Créatures fantastiques du Québec .1, Bryan Perro

La grande ourse

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (0)

- Dans Contes et légendes du Québec

Il y a très longtemps, les amérindiens racontaient que la Grande Ourse était l’épouse d’un de leurs dieux. Ce dieu s’était épris d’une humaine et l’avait prise. Elle était devenue enceinte, mais ne sachant pas que l’enfant était son fils, il changea sa femme en ourse pour la punir. Il convainquit également l’ourse de tuer l’enfant qu’il avait aussi transformé en petite ourse, ignorant toujours qu’il s’agissait de son propre fils.

Après quelque temps, il vit cependant à quel point il s’était montre cruel. Il prit alors la grande ourse et la petite ourse et les installa dans le ciel ou elles se transformèrent en étoiles. Depuis ce jour, chaque année, à l’automne, la petite ourse disparait du ciel. On dit alors que c’est la grande ourse qui la tue et que le sang de la petite ourse, répandu sur la terre, rougit les feuilles. Au printemps, la petite ourse ressuscite et réapparait dans le firmament.

Tous les ans, la métamorphose recommence : la petite ourse se fait tuer par la grande ourse, puis disparait du ciel pour revenir à la vie au printemps suivant.

Bestiaire des légendes du Québec, Nicole Guilbault

La grange aux lutins

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (2)

- Dans Contes et légendes du Québec

L’histoire suivante est arrivée au grand-père Dumas des Iles-de-la-Madeleine qui se rendait compte depuis quelques temps, le matin, que sa jument était toute essoufflée. Il se dit : "il se passe certainement quelque chose". Il se méfiait d’autant plus qu’elle avait été bien lavée, bien brossée et que sa crinière était toute tressée! "Il faut que j’en aie le cœur net! Ce soir, je vais aller me cacher dans la grange, derrière une meule de foin, pour faire le guet."

Tout à coup, vers minuit, la porte s’ouvrit et il vit deux petits bonhommes qui s approchèrent de l’animal, commencèrent à lui tresser la crinière et la queue, à le brosser soigneusement; puis ils s agrippèrent à son cou, le menèrent vers la porte et le lancèrent au galop dans la prairie, au clair de lune.

Le grand-père savait désormais ce qui se passait et il décida d’attraper les coupables. Lorsque les lutins revinrent dans la grange, ils répétèrent le même manège : ils brossèrent la jument qui, cette fois encore, était toute essoufflée, lui apportèrent de l’eau et repartir avant le lever du soleil. Le lendemain, avant que les lutins n’aient fini leur besogne, le grand père sortit de sa cachette et les interpella : "vous allez laisser ma jument tranquille, vous autres, sinon elle en mourra. C’est une vieille jument !"

Mais les petits lutins lui répondirent : "nous, monsieur, sachez qu’on a le droit de monter tous les chevaux qu’on veut. La seule condition qu’on doit respecter, c’est d’en prendre soin. Et c’est exactement ce qu’on fait".

Inutile de dire que le père Dumas n’était pas content ! Il se dit :"il faut vraiment que je trouve un moyen de me débarrasser de ces fameux visiteurs".

Le lendemain soir, il réintégra sa cachette et installa au-dessus de la porte de la grange un seau rempli d’avoine. Comme prévu, les lutins se pointèrent le nez, poussèrent la porte et bang! Le seau tomba par terre. Toute l’avoine se répandit, et comme les lutins devaient absolument remettre les lieux en l’état ou ils les avaient trouvés à leur arrivée, ils ramassèrent les grains d’avoine jusqu’à ce qu’il n’en reste plus un seul sur le plancher. Ce travail leur prit tellement de temps que le soleil était déjà levé quand ils eurent terminé ! Alors ils se dirent : "le vieux a eu raison de nous. Maintenant, nous ne pourrons plus rester ici pour aller nous promener à cheval; il faudra nous en aller ailleurs".

Quelques semaines plus tard, un voisin vint trouver le grand-père pour lui acheter un peu de foin. Au hasard de la conversation, il lui fit part de faits mystérieux: "je sais pas ce qui se passe, mais, tous les matins quand j’arrive dans la grange, mon cheval est essoufflé et il a des tresses dans la crinière..." "Ah! s’écria le grand-père, je la connais, cette histoire-là. Attends, je vais te conter ce qu’il faut faire..."

Bestiaire des légendes du Québec, Nicole Guilbault

La griffe du Diable

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (5)

- Dans Contes et légendes du Québec

A une certaine époque, bien avant celle de l’émancipation de la femme, la société patriarcale imposait que chaque membre de la famille prenne son rang et assume son rôle. Le papa jouait son personnage de père : il travaillait, grognait et mettait son poing sur la table pour un rien. La maman, quant à elle, s’occupait de la marmaille, voire de toute la maisonnée. Oui, en ces temps-là, les passe-temps se faisaient rares. Pas de radio, pas de télévision, pas d’ordinateur, même pas d’électricité. Les corvées se succédaient tout au long de la journée; on les exécutait sans se poser de question. La femme s’occupait de la maisonnée, c’est à dire du lavage, du repassage, du nettoyage, de la préparation des repas, des animaux et attendait que le bonhomme revienne à la maison pour affirmer son autorité. Toutes ces taches terminées, les femmes pouvaient profiter du peu de temps libre qu’il leur restait pour tuer ce temps, mais avec beaucoup d’imagination. En effet, quoi de mieux pour passer le temps que de chercher des prétextes pour entamer une bonne chicane avec sa voisine.

Dans le comté de Bellechasse, les disputes participaient au bon voisinage. Deux femmes de la région rivalisaient plus que toutes les autres pour la polémique : madame Thérien et madame Bouchard. Chacune avait une famille nombreuse. La Thérien était plus large que haute et possédait un fort caractère. La Bouchard, elle, était aussi bien portante, mais plus silencieuse que la première, sans doute plus sournoise également. Néanmoins, entre ces deux voisines, les couteaux volaient souvent très bas. Elles s’épiaient constamment pour trouver le moindre prétexte pour déclencher une chicane.

A tous les ans, au mois d’aout, on s’affairait à la cueillette des bleuets. Bien juteux et bien sucrés, les fruits faisaient la joie de toute la marmaille. Seulement, cette année-là, pour une raison encore inexpliquée, les bleuets étaient rouges. Qu’à cela ne tienne ! Ils goutaient bon. Un beau matin, la bonne femme Bouchard, le bébé sur le dos, se dirigeait allègrement vers le champ de fruits pour y faire sa cueillette. Sa voisine, qui la surveillait, l’intercepta :

- Tu vas où comme ça, ma bougresse ? cria madame Thérien.

- Occupe-toi donc de tes affaires, vieille folle! répliqua madame Bouchard.

- Voleuse de bleuets! Je te prends sur le fait...

- Voleuse toi même! Je t’ai vue en cueillir l’année dernière, hypocrite! Tout le monde se sert, tu le sais trop bien. Ce sont des bleuets sauvages et ils sont donc à tt le monde. D’autant plus que c’est Dieu qui les fait pousser, ajouta madame Bouchard.

- Va donc chez le Diable! L’injuria la Thérien.

En effet, les habitants du coin n’avaient aucun scrupule quand il s’agissait de ramasser les fruits qui poussaient dans ce champ. La terre appartenait bel et bien à un bonhomme, mais personne ne le voyait. Cet être secret ne se mêlait guère aux habitants du village. Il sortait surtout la nuit, parait-il, et nul ne pouvait dire où il habitait. Du reste, il possédait cette terre depuis quelques années; un lopin qui appartenait auparavant à un cultivateur, un dénommé Maltais. Le bonhomme Maltais, encore tout fringuant, perdit la vie d’une façon bien mystérieuse. La succession fut réglée simplement, d’autant que notre inconnu et mystérieux bonhomme réclama alors la terre à la famille endeuillée sous prétexte qu’il l’avait louée à Maltais.

Mais pour revenir à madame Bouchard, celle-ci marcha d’un pas ferme avec son bébé jusqu’au champ. Elle y cueillit des bleuets rouges une bonne partie de l’après-midi, ramassant une bonne quantité de fruits, suffisamment pour préparer de bonnes confitures. Elle rentra à la maison sans se questionner sur la couleur des baies ou encore la clandestinité de son entreprise. Après tout, ces fruits appartenaient à tout le monde et c’est Dieu qui les a fait pousser !

La Thérien, quant à elle, vertement jalouse, décida d’y aller à son tour le lendemain. Elle voulut se rendre au champ à l’insu de tous, surtout sans que la Bouchard ne s’en aperçoive. Seule au champ, elle cueillit, elle aussi, une bonne grosse poignée de fruits rouges bien murs. Vers la fin de l’avant midi, alors qu’elle se pencha pour ramasser ses dernières baies, un homme s’approcha d’elle et l’interpella d’une voie très grave et caverneuse ; "ce sont mes fruits que vous cueillez là !"

La bonne femme Thérien se retourna doucement et aperçut le mystérieux propriétaire de la terre. Elle le balaya du regard quelques secondes sans dire mot. Face au soleil, les yeux de la Thérien ne pouvaient distinguer que la silhouette effroyable de cet homme : une tête en forme de triangle, des mains immenses avec des ongles qui se recourbaient sur ses doigts. Ce "monstre" avait le dos courbé et les épaules en bouteille. Aussitôt, la Thérien poussa un cri terrifiant juste avant de s’enfuir à toute vitesse vers sa demeure. Elle courut à s’époumoner sans relâche, mais elle savait que la bête la suivait. Oui, elle l’avait bien reconnu, c’était le Diable en personne ! Sans même y penser, elle alla se réfugier chez madame Bouchard qui étendait son linge dehors.

- Mais que se passe-t-il donc ? demanda la bonne femme Bouchard, étonnée de voir sa voisine à bout de souffle et l’air complètement horrifiée.

- Les bleuets, là-bas... le monstre !

- Le monstre ? Quel monstre ? demanda la Bouchard qui n’en croyait pas ses oreilles.

- Aidez-moi, vite ! Le Diable me pourchasse !

- Le Diable ?

La bête était juchée sur un rocher, tout juste en face de la maison des Bouchard. Les deux femmes se tenaient par la main. La peur leur nouait la gorge. Elles entrèrent dans la maison pour se réfugier et madame Bouchard eut l’idée de prendre le bébé. "Prenons-le, dit-elle à sa voisine. Il est pur, il nous protègera contre les maléfices de Satan! Il n’aura aucune emprise sur lui."

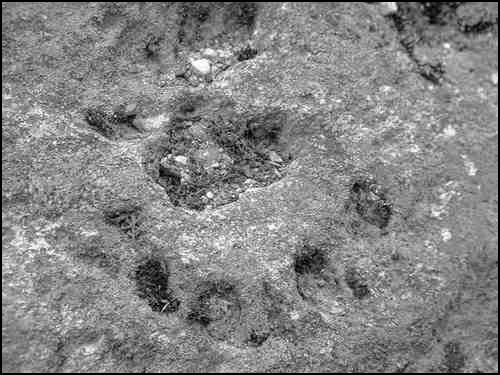

Le Diable rageait et pestait sur son rocher, car la vue d’un enfant était la seule chose qui puisse le paralyser. Sa colère était si grande qu’il griffa le rocher avec ses ongles de pieds et de mains, et il laissa ainsi des traces indélébiles dans le roc. Après quoi le Diable s’évanouit dans l’horizon et les deux femmes furent dès lors sauves.

Encore aujourd’hui, les traces laissées par le Diable subsistent à Saint-Lazare-de-Bellechasse.

Les grandes histoires québécoises : redécouvrez ces histoires qui ont marqué notre imaginaire, Gaston Gendron

La hère

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (2)

- Dans Contes et légendes du Québec

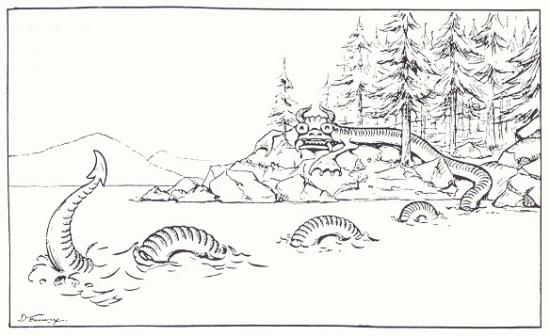

Egalement appelée « bête à grand’queue », la hère était autrefois aperçue surtout autour des camps de bûcherons, dans le Nord du Québec. Toutefois, elle aurait aussi été vue en 1912 en plein jour près de l’ancien manoir de Dautraye, à Lanoraie, par un dénommé Pierriche Desrosiers. Incapable de décrire nettement l’animal, ce dernier rapporta néanmoins qu’il était pourvu d’une formidable queue poilue et rouge de deux mètres de long.

D’autres témoins ayant entrevu la créature prétendent qu’elle est difficile à cerner puisqu’elle est apparemment la dernière représentante de son espèce. On raconte que, sans père ni mère, elle est issue du monde des ténèbres et aurait été créée dans le seul but de tourmenter les êtres vivants. La hère ne se montrerait délibérément que tous les cinquante ans, lorsque la nuit est particulièrement noire et qu’un orage déchire le ciel. Ceux qui jadis ont croisé son regard ont disparu dans la seconde, sans laisser de traces. On dit encore que les chasseurs audacieux qui ont osé la poursuivre se sont eux aussi volatilisés dans les bois sans que quiconque puisse expliquer ce qui leur était arrivé.

Cette bête unique, dont seule la queue pourrait nous permettre de l’identifier, rôde toujours dans les grandes forêts du Nord. Son habileté à se dissimuler dans les bois tient au fait qu’elle se fond dans son environnement. Malheureusement, elle constitue encore aujourd’hui une menace sérieuse pour ceux et celles qui s’aventurent en forêt. Chaque été, on dénombre plusieurs disparitions de campeurs imprudents. Bien que les autorités s’efforcent de nier l’implication d’une créature telle que la hère dans ces mystérieuses disparitions, il est clair pour les membres de différentes société de cryptozoologie à travers le monde qu’une telle bête existe bel et bien dans les grandes étendues du Québec.

La hère serait peut-être la dernières représentante de la race des « esprits de la Terre » appelés communément « ogres-serpents », qui peuplaient anciennement tout l’Ouest de l’Amérique. La tradition orale des Sioux met régulièrement en scène cette créature qui, très sensible à la dégradation de son milieu de vie, aurait migré vers le Nord dès les débuts de l’industrialisation étasunienne.

Créatures fantastiques du Québec .1, Bryan Perro

La tour de Trafalgar

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (2)

- Dans Contes et légendes du Québec

Connaissez-vous la tour de Trafalgar ? Cette légende provient, en fait, d’une nouvelle qui a été publiée en 1835 par Georges Boucher de Boucherville. Il s’agit du premier conte publié en langue française au Québec. Evidemment, nous ne savons si cette histoire s’inspire de faits réels ou encore si elle est totalement inventée. Nous ne savons non plus si cette fameuse tour s’élevait vraiment vers le ciel, sur les flancs de mont-Royal, dans le quartier Côtes-des-Neiges. Selon Georges Boucher, une petite tache blanche attire l’œil quand on jette un regard vers la montagne. "C'est une petite tour à la forme gothique" écrivait-il, une tour qui rappelle des souvenirs pénibles d’une scène d’horreur qui est à l’origine de cette histoire. Chose certaine, la légende de la tour de Trafalgar ne laisse personne indifférent. Une histoire lugubre qui nous glace le sang. "..."

La petite Léocadie, une enfant d’à peine dix-sept ans, une fine fleur aux bonnes mœurs, vivait avec sa tante dans le cartier Côte-des Neiges. Elle représentait, sans contredit, le meilleur parti des environs. Seulement, un dénommé Joseph, dont elle était profondément amoureuse, avait déjà demandé sa main. La jeune fille rêvait du jour où ils pourraient s’unir par les liens du mariage pour l’éternité. Un jour, Léocadie, qui malgré son jeune âge était fort dévote, prit le chemin de l’église pour y réciter quelques prières. Un jeune homme, passant devant l’édifice, la vit sortir et fut ébloui par la splendeur de la beauté de Léocadie. Il tomba éperdument amoureux de la jeune femme sans même lui avoir adressé quelques mots. Son amour fut si fort qu’il jura de n’aimer personne d’autre toute sa vie. Il fit l’impossible pour se rapprocher d’elle et réussit, malgré la grande gêne qui l’habitait, à lui parler au bout de quelques jours. Mais le jeune homme connaissait la tante de Léocadie, qui lui avoua, après quelques temps, que le cœur de la jeune fille appartenait déjà à quelqu’un d’autre. Quand le jeune homme entendit ces mots, son visage devint d’abord très pale. Mais la rage lui monta à la tête et il devint rouge. Il rentra chez lui et songea à sa vengeance. "Ils vont payer tous les deux pour ce qu’ils m’ont fait", se dit le jeune homme.

Un beau matin, il aborda Léocadie près de l’église, lieu de leur première rencontre. Il s’approcha d’elle et prononça les paroles terrifiantes qui suivent :

"regarde comme le soleil est rouge, il est rouge comme du feu, comme du sang, comme le sang qui doit couler".

La petite Léocadie fut horrifiée par cette parole. Elle partit en courant sans même le regarder ni lui dire au revoir. Son souhait le plus cher était de ne plus jamais croiser le chemin du jeune homme.

Quelques jours s’écoulèrent sans que Léocadie ni Joseph n’entendent parler de cet homme obscur. Pourtant, ce dernier surveillait bien leurs faits et gestes, prêt à bondir comme un vautour sur sa proie. Par un beau dimanche ensoleillé, les deux amoureux partirent en excursion à la montagne. Le ciel était d’un bleu azur et les arbres étaient verdoyants. Ils erraient dans les sentiers, bras dessus bras dessous. Ils étaient heureux, silencieux mais passionnément amoureux. Le couple marcha jusqu’à la petite tour. La fatigue affligeait Léocadie et elle décida de s’asseoir dans l’herbe, au pied de l’édifice. Elle soupira. "Regarde comme le soleil est rouge Joseph, lui dit-elle. Je n’aime pas quand le soleil est rouge, il me fait peur." mais son fiancé éclata de rire et tenta de la rassurer en lui disant de ne pas s’occuper de cet étranger, que ses mots n’étaient qu’enfantillage.

"Partons, insista Joseph auprès de sa bien-aimée. Je crois que tu es bien fatiguée. Mais avant, entrons dans la tour quelques instants." Au moment où Léocadie posa ses mains par terre pour se lever, ils entendirent des pas d’homme derrière le bâtiment. Joseph n’y porta pas attention et aida sa fiancée à se relever. Les deux jeunes gens se retrouvèrent bientôt à l’intérieur de la tour où il régnait une ambiance morbide et une forte odeur d’humidité. Léocadie tressaillit quand elle crut voir une lueur dans l’obscurité de cet endroit lugubre. Joseph s’approcha d’elle et lui donna un baiser, soit le moment propice pour que le monstrueux prédateur saute sur ses victimes. C’est ainsi qu’une silhouette d’homme bondit sur la jeune femme et lui assena un coup de couteau au cœur. Elle s’écroula aux pieds de Joseph, sans vie, sans même expirer son dernier soupir. Joseph s’élança subitement et engagea violemment le combat avec l’homme. Sans arme, il avait bien peu de chance de livrer une lutte qui puisse lui sauver l’existence. Le meurtrier repoussa violemment Joseph et le projeta au sol. Un genou contre sa poitrine, il lui serra la gorge si fortement que l’agonie ne dura que quelques secondes. Il entendit le dernier râlement de gorge de sa victime et sa vengeance fut ainsi satisfaite

"..."

Les grandes légendes québécoises : redécouvrez ces histoires qui ont marqué notre imaginaire, Gaston Gendron

Le bateau fantôme de Gaspé

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (3)

- Dans Contes et légendes du Québec

Les jours de mauvais temps, il est possible de voir sur la mer, juste devant la ville de Gaspé, un grand vaisseau noir enflammé voguant sur les flots. C’est un trois-mâts à bord duquel des marins squelettiques et à moitié calcinés s’évertuent en vain à éteindre le feu qui consume les voiles. Le voilier est sous la gouverne d’un capitaine sans morale qui fut damné avec tout son équipage au XVIème siècle.

Selon la légende, l’homme sans scrupules aurait fait monter à son bord de braves amérindiens qu’il aurait soûlés avant de les vendre comme esclaves dans les vieux pays. Content de sa ruse et désireux de recommencer son manège, le capitaine serait revenu dans la baie de Gaspé où, cette fois, il aurait été reçu par de farouches guerriers et un puissant chaman micmac. A la nuit tombante, les amérindiens auraient encerclé le navire de leurs canots d’écorce afin de le cribler de flèches enflammées. Puis, usant de tout son pouvoir, le sorcier aurait jeté une malédiction sur le vaisseau et son équipage, les condamnant brûler pour l’éternité. Depuis ce jour, il paraît que le navire revient souvent hanter les côtes de Gaspé et que, parfois, on peut même entendre à travers le brouillard le rire fou de son misérable capitaine.

Créatures fantastiques du Québec .1, Bryan Perro

Le bonhomme sept-heures

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (10)

- Dans Contes et légendes du Québec

La légende du Bonhomme Sept Heures veut que ce personnage, à moitié humain et à moitié maléfique, enlève les enfants qui, s'amusant à l'extérieur, auraient trop tardé à retourner chez eux avant qu'il ne soit 7 heures du soir. Ces enfants ne seraient jamais retrouvés.

Ce personnage maléfique qui hante les routes de campagne, les grottes profondes et les villages reculés est la version québécoise du croquemitaine ou du père Fouettard de certains pays d’Europe. Aux Etats-Unis, il porte le nom de Boogeyman et on entend parler de lui partout où il y a des enfants.

Entouré de mystère, le bonhomme Sept-Heures, que l’on représente parfois coiffé d’un chapeau noir et souvent sous les traits d’un affreux mendiant, porte en lui l’angoisse de la mort ainsi que la peur de la nuit. On dit que, le soir de la Toussaint, le bonhomme Sept-Heures, accompagné d’esprits de morts condamnés au purgatoire, entrait dans les maisons pour y observer les vivants. Tous invisibles, le voleur d’enfants et ses sbires profitaient de ces visites pour choisir leurs victimes, jetant de préférence leur dévolu sur les familles qui ne respectaient pas la solennité de la fête des morts.

Créatures fantastiques du Québec .2, Bryan Perro

Le cheval noir de saint-Augustin de Desmaures

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (9)

- Dans Contes et légendes du Québec

Voici l’histoire du Diable qui se transforma en cheval. On connait la paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures. Pendant longtemps, on en parla énormément vu que ses habitants refusaient de vendre leurs terres a une aluminerie. Mais les évènements dont il est ici question survinrent "dans le bon vieux temps", il y a trois cent ans, au moment où Saint-Augustin n’était pas encore une véritable paroisse, seulement une desserte: un prêtre du Séminaire de Québec allait dire la messe là le dimanche et retournait ensuite au séminaire. Mais il n’aimait pas cette situation et il voulait absolument faire construire une église. Un bon tantôt, après la messe, il réunit les cultivateurs de l’endroit et leur dit : "il nous faut une église, une belle église, trois fois plus grande que la petite école qui nous sert pour la messe le dimanche". Les cultivateurs n’étaient pas d’accord : "on en revient de votre grande église. Qui va la payer ? C’est nous autres. Et vous voulez à part ça un clocher qui pointe vers le ciel! Et un coq en plus ? On en revient. Venez pas nous achaler avec ça."

Le prêtre, découragé, retourna à sa chambre, prit un petit verre de vin et se coucha. Dans son sommeil, il se sentit interpellé :"François! François! " La peur le prit et il fit un examen de conscience. Il se dit :"pourtant, je suis en état de grâce, je suis allé à confesse. Je n’ai pas de raison de m’apeurer comme ça." Il se retourna et se rendormit. Peu de temps après, il entendit encore la même voix: "François! François! Je suis Notre-Dame du Bon Secours. Je sais que tu as de la difficulté avec les cultivateurs et je veux venir à ton aide. J’ai un moyen pour construire ton église: demain matin, tu vas trouver un gros cheval noir attaché à la porte de l’école. Cet animal-là va t’aider à transporter les roches pour bâtir ton église."

Le matin, quand il se leva, il aperçut à cet endroit un beau cheval bien musclé, une bête splendide. Cependant, Notre-Dame du Bon Secours lui avait aussi dit : "il ne faut absolument pas lui enlever la bride, sinon ce sera fini. Il pourrait même y avoir un cataclysme." Le prêtre se dit :"s’il ne faut que cela pour réussir, je ne lui enlèverai certainement pas la bride !" Quand les cultivateurs aperçurent le cheval, ils tombèrent en admiration. Ils demandaient :"est ce que le prêtre a acheté un nouveau cheval ? Tu parles d’une belle bête !" Ils étaient très surpris. Le prêtre leur dit : "on va travailler à transporter des pierres pour l’église." puis il se tourna vers le sacristain :"tu vas atteler ce gros cheval noir à la traîne et tu vas commencer aujourd’hui à transporter des roches." Comme l’animal était très fort, Narcisse augmentait la charge, voyage après voyage, et le cheval tirait sans problème un poids toujours plus lourd. Les cultivateurs qui regardaient cela avec admiration se dirent entre eux :"on est capable d’en faire autant !" et ils se mirent eux aussi a charroyer des pierres pour l’église.

Le quatrième jour vers les onze heures, le petit garçon de Narcisse surgit de la maison en criant :"Louise est tombée en bas de l’escalier! Viens vite, maman t'appelle." Comme le sacristain tenait absolument à ce que les roches soient transportées, il apostropha son voisin :"Jacques! Prends ma place!"

Jacques, c’était un gros bonhomme qui ne croyait ni à Dieu ni à Diable et qui était indépendant comme un chat. Aussi, quand il entendit Narcisse lui dire :"il ne faut pas que tu lui enlèves la bride ni que tu le charges trop parce qu’il commence à être fatigué", il prit le cheval, mais en marmonnant: "si tu penses que je ne connais pas les chevaux, tu te trompes. Je les connais autant que toi et je ferai bien ce que je voudrai." Il charroya les roches une partie de l’après-midi et, vers les quatre heures, le cheval s’arrêta près d’un ruisseau. "Qu’est-ce qu’il veut, le cheval? Il a l’air d’avoir soif." Jacques descendit de la traine et approcha l’attelage près de l’eau. Mais l’animal avait de la difficulté à boire. L’homme enleva alors la bride au cheval noir dont les yeux devinrent des tisons pendant que des flammes lui sortaient de la gueule. Le ruisseau s’assécha complétement et il se forma un trou béant où furent engloutis Jacques, le cheval, et la charge de roches. Puis le trou se referma.

On n’entendit plus reparler du cheval du Diable. C’est la légende de la première église de Saint-Augustin dont les fondations sont encore apparentes sur le chemin du bord de l’eau et où on peut vérifier soi-même que cette histoire est vraie.

Bestiaire des légendes du Québec, Nicole Guilbault

Le fantôme de l'avare

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (1)

- Dans Contes et légendes du Québec

Vous connaissez tous, vieillards et jeunes gens, l’histoire que je vais vous raconter. La morale de ce récit, cependant, ne saurait vous être redite trop souvent, et rappelez-vous que, derrière la légende, il y a la leçon terrible d’un Dieu vengeur qui ordonne au riche de faire la charité.

C’était la veille du jour de l’an de grâce 1858.

Il faisait un froid sec et mordant.

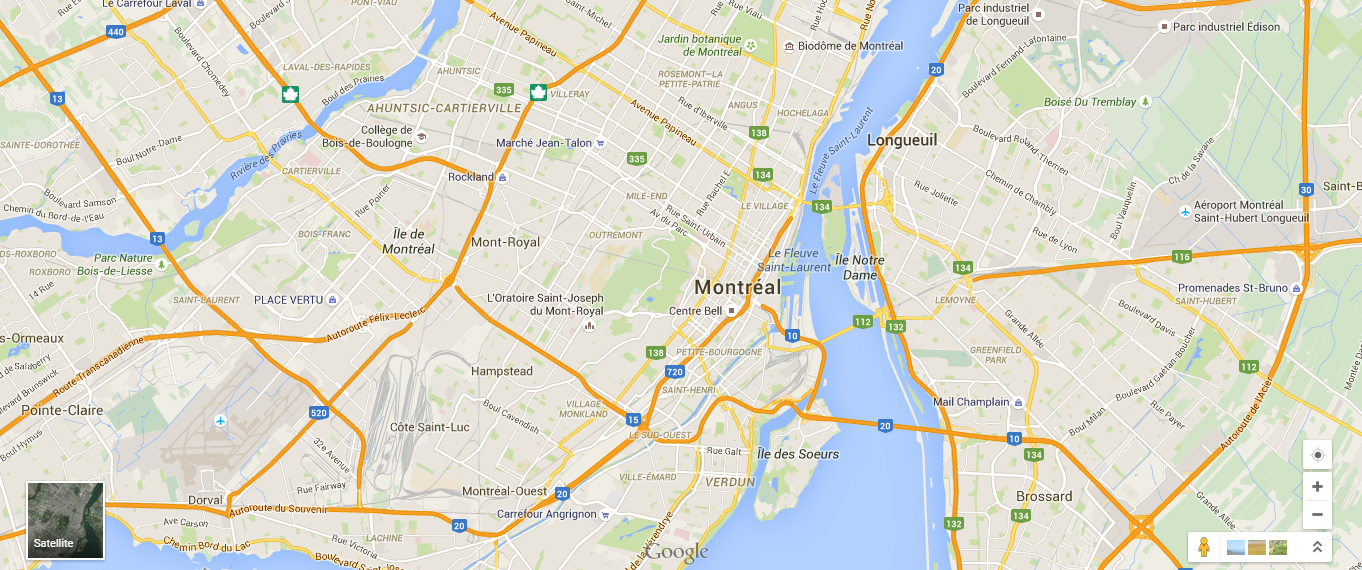

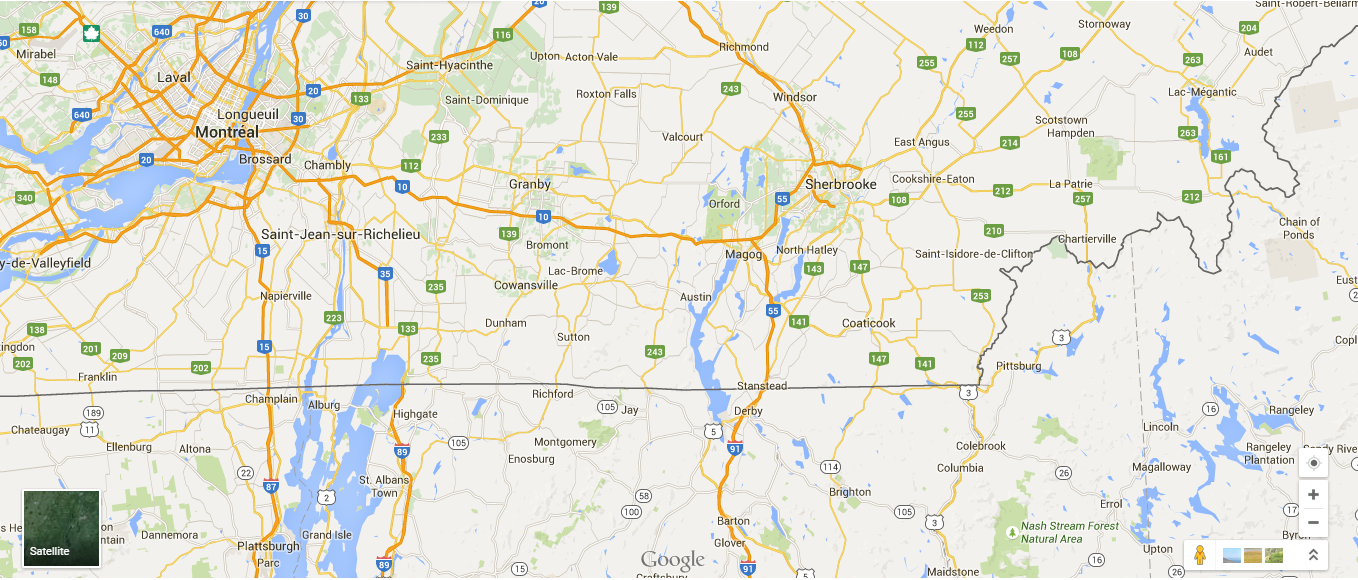

La grande route qui longe la rive nord du Saint-Laurent de Montréal à Berthier était couverte d’une épaisse couche de neige, tombée avant la Noël.

Les chemins étaient lisses comme une glace de Venise. Aussi, fallait-il voir si les fils des fermiers à l’aise des paroisses du fleuve se plaisaient à « pousser » leurs chevaux fringants, qui passaient comme le vent au son joyeux des clochettes de leurs harnais argentés.

Je me trouvais en veillée chez le père Joseph Hervieux, que vous connaissez tous. Vous savez aussi que sa maison, qui est bâtie en pierre, est située à mi-chemin entre les églises de Lavaltrie et de Lanoraie. Il y avait fête ce soir-là chez le père Hervieux. Après avoir copieusement soupé, tous les membres de la famille s’étaient rassemblés dans la grande salle de réception.

Il est d’usage que chaque famille canadienne donne un festin au dernier jour de chaque année, afin de pouvoir saluer, à minuit, avec toutes les cérémonies voulues, l’arrivée de l’inconnue qui nous apporte à tous une part de joies et de douleurs.

Il était dix heures du soir.

Les bambins, poussés par le sommeil, se laissaient les uns après les autres rouler sur les robes de buffle qui avaient été étendues autour de l’immense poêle à fourneau de la cuisine.

Seuls les parents et les jeunes gens voulaient tenir tête à l’heure avancée et se souhaiter mutuellement une bonne et heureuse année avant de se retirer pour la nuit.

Une fillette vive et alerte, qui voyait la conversation languir, se leva tout à coup et, allant déposer un baiser respectueux sur le front du grand-père de la famille, vieillard presque centenaire, lui dit d’une voix qu’elle savait irrésistible :

- Grand-père, redis nous, je t’en prie, l’histoire de la rencontre avec l’esprit de ce pauvre Jean-Pierre Beaudry – que Dieu ait pitié de son âme – que tu nous racontas l’an dernier, à pareille époque. C’est une histoire bien triste, il est vrai, mais ça nous aidera à passer le temps en attendant minuit.

- Oh ! oui ! Grand-père, l’histoire du jour de l’An, répétèrent en chœur les convives, qui étaient presque tous les descendants du vieillard.

- Mes enfants, reprit d’une voix tremblotante l’aïeul aux cheveux blancs, depuis bien longtemps, je vous répète, à la veille de chaque jour de l’An, cette histoire de ma jeunesse. Je suis bien vieux et, peut-être pour la dernière fois, vais-je vous la redire ici ce soir. Soyez tout attention, et remarquez surtout le châtiment terrible que Dieu réserve à ceux qui, en ce monde, refusent l’hospitalité au voyageur en détresse.

Le vieillard approcha son fauteuil du poêle, et, ses enfants ayant fait cercle autour de lui, il s’exprima en ces termes :

- Il y a de cela soixante-dix ans aujourd’hui. J’avais vingt ans alors.

Sur l’ordre de mon père, j’étais parti de grand matin pour Montréal afin d’aller y acheter divers objets pour la famille ; entre autres, une magnifique dame-jeanne de jamaïque, qui nous était absolument nécessaire pour traiter dignement les amis à l’occasion du Nouvel An. A trois heures de l’après-midi, j’avais fini mes achats, et je me préparais à reprendre la route de Lanoraie. Mon « brelot » était assez bien rempli, et comme je voulais être de retour chez nous avant neuf heures, je fouettai vivement mon cheval qui partit au grand trot. A cinq heures et demie, j’étais à la traverse du bout de l’île, et j’avais jusqu’alors fait bonne route. Mais le ciel s’était couvert peu à peu et tout faisait présager une forte bordée de neige. Je m’engageai sur la traverse, et avant que j’eusse atteint Repentigny il neigeait à plein temps. J’ai vu de fortes tempêtes de neige durant ma vie, mais je ne m’en rappelle aucune qui fût aussi terrible que celle-là. Je ne voyais ni ciel ni terre, et à peine pouvais-je suivre le « chemin du roi » devant moi, les « balises » n’ayant pas encore été posées, comme l’hiver n’était pas avancé. Je passai l’église Saint-Sulpice à la brunante ; mais bientôt, une obscurité profonde et une poudrerie qui me fouettait la figure m’empêchèrent complètement d’avancer. Je n’étais pas bien certain de la localité où je me trouvais, mais je croyais alors être dans les environs de la ferme du père Robillard. Je ne crus pouvoir faire mieux que d’attacher mon cheval à un pieu de la clôture du chemin, et de me diriger à l’aventure à la recherche d’une maison pour y demander l’hospitalité en attendant que la température fût apaisée. J’errai pendant quelques minutes et je désespérais de réussir, quand j’aperçus, sur la gauche de la grande route, une masure à demi ensevelie dans la neige et que je ne me rappelais pas avoir encore vue. Je me dirigeai en me frayant avec peine un passage dans les bancs de neige vers cette maison que je crus tout d’abord abandonnée. Je me trompais cependant ; la porte en était fermée, mais je pus apercevoir par la fenêtre la lueur rougeâtre d’un bon feu de « bois franc » qui brûlait dans l’âtre. Je frappai et j’entendis aussitôt les pas d’une personne qui s’avançait pour m’ouvrir. Au « Qui est là ? » traditionnel, je répondis en grelottant que j’avais perdu ma route, et j’eus le plaisir immédiat d’entendre mon interlocuteur lever le loquet. Il n’ouvrit la porte qu’à moitié, pour empêcher autant que possible le froid de pénétrer dans l’intérieur, et j’entrai en secouant mes vêtements qui étaient couverts d’une couche épaisse de neige.

« Soyez le bienvenu », me dit l’hôte de la masure en me tendant une main qui me parut brûlante, et en m’aidant à me débarrasser de ma ceinture fléchée et de mon capot d’étoffe du pays.

Je lui expliquais en peu de mots la cause de ma visite, et après l’avoir remercié de son accueil bienveillant, et après avoir accepté un verre d’eau-de-vie qui me réconforta, je pris place sur une chaise boiteuse qu’il m’indiqua de la main au coin du foyer. Il sortit en me disant qu’il allait sur la route quérir mon cheval et ma voiture, pour les mettre sous une remise, à l’abri de la tempête.

Je ne pus m’empêcher de jeter un regard curieux sur l’ameublement original de la pièce où je me trouvais. Dans un coin, un misérable banc-lit, sur lequel était étendue une peau de buffle, devait servir de couche au grand vieillard aux épaules voutées qui m’avait ouvert la porte. Un ancien fusil, datant probablement de la domination française, était accroché aux soliveaux en bois brut qui soutenaient le toit en chaume de la maison. Plusieurs têtes de chevreuils, d’ours et d’orignaux étaient suspendues comme trophées de chasse aux murailles blanchies à la chaux. Près du foyer, une bûche de chêne solitaire semblait être le seul siège vacant que le maitre de céans eut à offrir au voyageur qui, par hasard, frappait à sa porte pour lui demander l’hospitalité.

Je me demandais quel pouvait être l’individu qui vivait ainsi en sauvage en pleine paroisse de Saint-Sulpice, sans que j’en eusse jamais entendu parler ? Je me torturais en vain la tête, moi qui connaissais tout le monde, depuis Lanoraie jusqu’à Montréal, mais je n’y voyais goutte. Sur ces entrefaites, mon hôtes rentra et vint, sans dire mot, prendre place vis-à-vis de moi, à l’autre coin de l’âtre.

« Grand merci de vos bons soins, luis dis-je, mais voudriez-vous bien m’apprendre à qui je dois une hospitalité aussi franche. Moi qui connais la paroisse de Saint-Sulpice comme mon « pater », j’ignorais jusqu’aujourd’hui qu’il y eut une maison située à l’endroit qu’occupe la vôtre, et votre figure m’est inconnue. »

En disant ces mots, je le regardais en face, et j’observais pour la première fois les rayons étranges que produisaient les yeux de mon hôte ; on aurait dit les yeux d’un chat sauvage. Je reculais instinctivement mon siège en arrière, sous le regard pénétrant du vieillard qui me regardait en face, mais qui ne me répondait pas.

Le silence devenait fatigant, et mon hôte me fixait toujours de ses yeux brillants comme les tisons du foyer.

Je commençais à avoir peur.

Rassemblant tout mon courage, je lui demandais de nouveau son nom. Cette fois, ma question eut pour effet de lui faire quitter son siège. Il s’approcha de moi à pas lents, et posant sa main osseuse sur mon épaule tremblante, il me dit d’une voix triste comme le vent qui gémissait dans la cheminée :

« Jeune homme, tu n’as pas encore vingt ans, et tu demandes comment il se fait que tu ne connaisses pas Jean-Pierre Beaudry, jadis le richard du village. Je vais te le dire, car ta visite ce soir me sauve des flammes du purgatoire où je brûle depuis cinquante ans sans avoir jamais pu jusqu’aujourd’hui remplir la pénitence que Dieu m’avait imposée. Je suis celui qui jadis, par un temps comme celui-ci, avait refusé d’ouvrir sa porte à un voyageur épuisé par le froid, la faim et la fatigue. »

Mes cheveux se hérissaient, mes genoux s’entrechoquaient, et je tremblais comme la feuille de peuplier pendant les fortes brises du Nord. Mais le vieillard, sans faire attention à ma frayeur, continuait toujours d’une voix lente :

« Il y a de cela cinquante ans. C’était bien avant que l’Anglais eût jamais foulé le sol de ta paroisse natale. J’étais riche, bien riche, et je demeurais alors dans la maison où je te reçois, ici, ce soir. C’était la veille du jour de l’An, comme aujourd’hui, et seul près de mon foyer, je jouissais du bien-être d’un abri contre la tempête et d’un bon feu qui me protégeait contre le froid qui faisait craquer les pierres des murs de ma maison. On frappa à ma porte, mais j’hésitais à ouvrir. Je craignais que ce ne fût quelque voleur, qui, sachant mes richesses, ne vint pour me piller, et qui sait, peut-être m’assassiner.

« Je fis la sourde oreille et, après quelques instants, les coups cessèrent. Je m’endormis bientôt, pour ne me réveiller que le lendemain, au grand jour, au bruit infernal que faisaient deux jeunes hommes du voisinage qui ébranlaient ma porte à grands coups de pied. Je me levai à la hâte pour aller les châtier de leur impudence, quand j’aperçus, en ouvrant la porte, le corps inanimé d’un jeune homme qui était mort de froid et de misère sur le seuil de ma maison. J’avais, par amour de mon or, laissé mourir un homme qui frappait à ma porte, et j’étais presque un assassin. Je devins fou de douleur et de repentir.

« Après avoir fait chanter un service solennel pour le repos de l’âme du malheureux, je divisai ma fortune entre les pauvres des environs, en priant Dieu d’accepter ce sacrifice en expiation du crime que j’avais commis. Deux ans plus tard, je fus brûlé vif dans ma maison et je dus aller rendre compte à mon créateur de ma conduite sur cette terre que j’avais quitté d’une manière si tragique. Je ne fus pas trouvé digne du bonheur des élus et je fus condamné à revenir, à la veille de chaque nouveau jour de l’An, attendre ici qu’un voyageur vint frapper à ma porte, afin que je puisse lui donner cette hospitalité que j’avais refusée de mon vivant à l’un de mes semblables. Pendant cinquante hivers, je suis venu, par l’ordre de Dieu, passer ici la nuit du dernier jour de chaque année, sans que jamais un voyageur dans la détresse ne vint frapper à ma porte. Vous êtes enfin venu ce soir, et Dieu m’a pardonné. Soyez à jamais béni d’avoir été la cause de ma délivrance des flammes du purgatoire, et croyez que, quoi qu’il vous arrive ici-bas, je prierai Dieu pour vous là-haut. »

Le revenant, car c’en était un, parlait encore quand, succombant aux émotions terribles de frayeur et d’étonnement qui m’agitaient, je perdis connaissance…

Je me réveillais dans mon brelot, sur le chemin du roi, vis-à-vis de l’église de Lavaltrie.

La tempête s’était apaisée et j’avais sans soute, sous la direction de mon hôte de l’autre monde, repris la route de Lanoraie.

Je tremblais encore de frayeur quand j’arrivais ici à une heure du matin et que je racontais aux convives assemblés la terrible aventure qui m’était arrivée.

Mon défunt père – que Dieu ait pitié de son âme – nous fit mettre à genoux et nous récitâmes le rosaire, en reconnaissance de la protection spéciale dont j’avais été trouvé digne, pour faire sortir ainsi des souffrances du purgatoire une âme en peine qui attendait depuis si longtemps sa délivrance. Depuis cette époque, jamais nous n’avons manqué, mes enfants, de réciter, à chaque anniversaire de ma mémorable aventure, un chapelet en l’honneur de la Vierge Marie, pour le repos des âmes des pauvres voyageurs qui sont exposés au froid et à la tempête.

Quelques jours plus tard, en visitant Saint-Sulpice, j’eus l’occasion de raconter mon histoire au curé de cette paroisse. J’appris de lui que les registres de son église faisant en effet mention de la mort tragique d’un nommé Jean-Pierre Beaudry, dont les propriétés étaient alors situées où demeurent maintenant le petit pierre Sansregret. Quelques esprits forts ont prétendu que j’avais rêvé sur la route. Mais où avais-je donc appris les faits et les noms qui se rattachaient à l’incendie de la ferme du défunt Beaudry, dont je n’avais jusqu’alors jamais entendu parler ? M. le curé de Lanoraie, à qui je confiais l’affaire, ne voulut rien en dire, si ce n’est que le doigt de Dieu était en toutes choses et que nous devions bénir son saint nom.

Le maitre d’école avait cessé de parler depuis quelques moments, et personne n’avait osé rompre le silence religieux avec lequel on avait écouté le récit de cette étrange histoire. Les jeunes filles émues et craintives se regardaient timidement sans oser faire un mouvement, et les hommes restaient pensifs en réfléchissant à ce qu’il y avait d’extraordinaire et de merveilleux dans cette apparition surnaturelle du vieil avare, cinquante ans après son trépas.

Le père Montépel fit enfin trêve à cette position gênante en offrant à ses hôtes une dernière rasade de bonne eau-de-vie de la Jamaïque en l’honneur du retour heureux des voyageurs.

On but cependant cette dernière santé avec moins d’entrain que les autres, car l’histoire du maitre d’école avait touché la corde sensible dans le cœur du paysan franco-canadien : la croyance en tout ce qui touche aux histoires surnaturelles et aux revenants.

Après avoir salué cordialement le maitre et la maitresse de céans et s’être redit mutuellement de sympathiques bonsoirs, garçons et filles reprirent le chemin du logis. Et, en parcourant la grande route qui longe la rive du fleuve, les fillettes serraient en tremblotant le bras de leurs cavaliers, en entrevoyant se balancer dans l’obscurité la tête des vieux peupliers et en entendant le bruissement des feuilles, elles pensaient encore, malgré les doux propos de leurs amoureux, à la légende du « Fantôme de l’avare ».

Les grandes légendes du Québec : un tour du Québec en 25 récits traditionnels

Le fantôme de l'érablière

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (13)

- Dans Contes et légendes du Québec

Adapté d'un conte populaire de la Beauce.

Quand la sève des érables se remet à couler au mois de mars, on doit la recueillir pour la faire bouillir et la transformer en sirop et en sucre. Autrefois, le bouilleur montait à son bois d'érables éloigné de la ferme et il passait souvent quelques semaines tout seul dans sa cabane pour accomplir sa tâche. Et l'on sait bien que les fantômes rôdent, la nuit, dans les érablières...

Chez nous, au Québec, le printemps c'est le temps des sucres. Dès le début de mars la vie reprend dans les érablières. On rouvre les « cabanes à sucre » et l'on s'apprête à faire la récolte de la sève des érables. Pendant cinq à huit semaines le cultivateur délaisse sa ferme pour venir à l'érablière fabriquer le sirop et le sucre d'érable.

Les érablières sont souvent assez distantes des fermes. C'est pourquoi, avant l'ère de l'automobile et de la motoneige, le sucrier partait avec le cheval et la charrette vers le « haut ». Il habitait l'érablière tout le temps qu'il fallait bouillir la récolte de sève. Mais bouillir n'est pas un travail de paresseux car il faut sans cesse alimenter le feu et surveiller la cuisson du sirop. S'arrêter en cours de cuisson signifie qu'il faut tout recommencer. Les sucriers préféraient souvent partir seuls pour ne pas être dérangés et finir le plus vite possible. Mais pendant les longues nuits passées à la cabane, ils étaient parfois victimes de tours joués par des sucriers voisins ou de bien étonnantes tromperies.

Une nuit que Baptiste Riverin « bouillait », il entendit une plainte venir de la cheminée : « Oh, Ooh, Oouh ! » « C'est le vent », se dit-il.

Une heure plus tard la plainte se fit de nouveau entendre plus forte et plus longue :

« Oh, oh, hou, ohouou, houoo ... »

Baptiste alla voir dehors, mais il ne vit aucune trace de pattes ou de pas dans la neige autour de la cabane.

« Sans doute un animal pris dans un piège », se dit-il, ne voulant pas donner à la peur la chance de l'envahir. Il revint à son sirop.