Articles de hailwidis

Gouailleur

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (0)

- Dans Lexique

Qui se moque, qui a un esprit narquois.

Le windigo

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (3)

- Dans Contes et légendes du Québec

Il est possible de rencontrer, dans les régions de l’Abitibi et du Témiscamingue, une créature fantastique, mi-dieu, mi-bête, que l’on nomme « le Windigo ». Cet animal habituellement invisible pour l’œil humain posséderait l’extraordinaire capacité de se mouvoir à la vitesse de vent. Capable de subtiliser en un rien de temps le gibier pris dans les pièges des trappeurs, il se déplacerait en roulant comme un ballon, mais sans jamais laisser de traces sur la neige en hiver ou dans l’herbe mouillée en été.

Selon une autre version, provenant celle-là des nations algonquines, le Windigo serait en réalité un esprit de la forêt dont le cœur serait fait de glace. D’une force surhumaine, hurlant comme le fait le vent d’hiver dans les branches et possédant un appétit sans limite, il serait capable d’abattre un arbre avec la seule puissance de ses bras. Le corps de cette créature serait constitué strictement d’écorce, d’aiguilles de pin et de mousse végétale.

Au dire de plusieurs, le Windigo excellerait dans l’art de s’emparer d’œufs dans les poulaillers ou des provisions des chasseurs et des pêcheurs qui s’aventurent dans les bois. On l’aurait vu ainsi dépouiller plusieurs colons de l’Abitibi. Il aurait besoin pour survivre de manger quotidiennement sept fois son poids en nourriture.

Jamais un être humain n’aurait été attaqué par cette bête, mais bon nombre de chiens et de chats disparus auraient quant à eux terminé leur vie dans son estomac.

Créatures fantastiques du Québec. 2, Bryan Perro

La hère

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (1)

- Dans Contes et légendes du Québec

Egalement appelée « bête à grand’queue », la hère était autrefois aperçue surtout autour des camps de bûcherons, dans le Nord du Québec. Toutefois, elle aurait aussi été vue en 1912 en plein jour près de l’ancien manoir de Dautraye, à Lanoraie, par un dénommé Pierriche Desrosiers. Incapable de décrire nettement l’animal, ce dernier rapporta néanmoins qu’il était pourvu d’une formidable queue poilue et rouge de deux mètres de long.

D’autres témoins ayant entrevu la créature prétendent qu’elle est difficile à cerner puisqu’elle est apparemment la dernière représentante de son espèce. On raconte que, sans père ni mère, elle est issue du monde des ténèbres et aurait été créée dans le seul but de tourmenter les êtres vivants. La hère ne se montrerait délibérément que tous les cinquante ans, lorsque la nuit est particulièrement noire et qu’un orage déchire le ciel. Ceux qui jadis ont croisé son regard ont disparu dans la seconde, sans laisser de traces. On dit encore que les chasseurs audacieux qui ont osé la poursuivre se sont eux aussi volatilisés dans les bois sans que quiconque puisse expliquer ce qui leur était arrivé.

Cette bête unique, dont seule la queue pourrait nous permettre de l’identifier, rôde toujours dans les grandes forêts du Nord. Son habileté à se dissimuler dans les bois tient au fait qu’elle se fond dans son environnement. Malheureusement, elle constitue encore aujourd’hui une menace sérieuse pour ceux et celles qui s’aventurent en forêt. Chaque été, on dénombre plusieurs disparitions de campeurs imprudents. Bien que les autorités s’efforcent de nier l’implication d’une créature telle que la hère dans ces mystérieuses disparitions, il est clair pour les membres de différentes société de cryptozoologie à travers le monde qu’une telle bête existe bel et bien dans les grandes étendues du Québec.

La hère serait peut-être la dernières représentante de la race des « esprits de la Terre » appelés communément « ogres-serpents », qui peuplaient anciennement tout l’Ouest de l’Amérique. La tradition orale des Sioux met régulièrement en scène cette créature qui, très sensible à la dégradation de son milieu de vie, aurait migré vers le Nord dès les débuts de l’industrialisation étasunienne.

Créatures fantastiques du Québec .1, Bryan Perro

La chasse-galerie

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (2)

- Dans Contes et légendes du Québec

La chasse-galerie est un moyen de transport qu’utilisaient jadis les bûcherons du Québec. Ceux-ci, souvent prisonniers pendant des mois sur les chantiers, imploraient Satan de leur venir en aide. Suivant un rituel précis, ils demandaient au démon de les porter dans un canot volant. Pour revoir parents, amis, femmes et enfants, pour passer Noël en famille ou simplement pour échapper à leur misérable solitude, ils auraient fait n’importe quoi.

Les conditions étaient simples. Il fallait s’abstenir de porter une croix, un scapulaire ou une médaille bénite, de prononcer le nom de Dieu ou de l’évoquer par un de ses sacrements et de toucher un clocher d’église en cours de route, et il fallait revenir avant l’aurore. Si l’une de ces conditions n’était pas respectée, Satan faisait tomber le canot et s’emparait des âmes de ses occupants.

Créatures fantastiques du Québec. 2, Bryan Perro

Le récit qui suit est basé sur une croyance populaire qui remonte à l'époque des coureurs des bois et des voyageurs du Nord-Ouest. Les «gens des chantiers» ont perpétué la tradition. J'ai rencontré plus d'un voyageur qui affirmaient avoir vu voguer dans l'air des canots remplis de «possédés» s'en allant voir leurs «blondes», sous les auspices de Belzébuth. Si j'ai été forcé de me servir d'expressions peu académiques, on voudra bien se rappeler que je mets en scène des hommes au langage aussi rude que leur difficile métier.

I

Pour lors, je vas vous raconter une rôdeuse d'histoire, dans le fin fil. Mais s'il y a parmi vous autres des lurons qui auraient envie de courir la chasse-galerie ou le loup-garou, je vous avertis qu'ils font mieux d'aller voir dehors si les chats-huants font le sabbat, car je vais commencer mon histoire en faisant un grand signe de croix pour chasser le diable et ses diablotins. J'en ai eu assez de ces maudits-là, dans mon jeune temps.

Pas un homme ne fit mine de sortir : au contraire, tous se rapprochèrent de la cambuse où le cook achevait son préambule et se préparait à raconter une histoire de circonstance.

Le «bourgeois» avait, selon la coutume, ordonné la distribution du contenu d'un petit baril de rhum parmi les hommes du chantier, et le cuisinier avait terminé de bonne heure les préparatifs du «fricot de pattes» et des «glissantes» pour le repas du lendemain. La mélasse mijotait dans le grand chaudron pour la partie de tire qui devait terminer la soirée.

Chacun avait bourré sa pipe de bon tabac canadien, et un nuage épais obscurcissait l'intérieur de la cabane, où un feu pétillant de pin résineux jetait cependant, par intervalles, des lueurs rougeâtres qui tremblotaient en éclairant, par des effets merveilleux de clair-obscur, les mâles figures de ces rudes travailleurs des grands bois.

Joe, le cook, était un petit homme assez mal fait, que l'on appelait généralement le bossu, sans qu'il s'en formalisât, et qui «faisait chantier» depuis au moins quarante ans. Il en avait vu de toutes les couleurs dans son existence bigarrée, et il suffisait de lui faire prendre un petit coup de jamaïque pour lui délier la langue et lui faire raconter ses exploits.

II

Je vous disais donc, continua-t-il, que si j'ai été un peu tough dans ma jeunesse, je n'entends plus risée sur les choses de la religion. Je vas à confesse régulièrement tous les ans, et ce que je veux vous raconter là se passait aux jours de ma jeunesse, quand je ne craignais ni Dieu ni Diable.

C'était un soir comme celui-ci, la veille du jour de l'an, il y a de cela trente-quatre ou trente-cinq ans.

Les camarades et moi, nous prenions un petit coup à la cambuse. Mais si les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petits verres finissent par vider les grosses cruches, et, dans ces temps-là, on buvait plus sec et plus souvent qu'aujourd'hui. Il n'était pas rare de voir finir les fêtes par des coups de poings et des tirages de tignasse.

La jamaïque était bonne - pas meilleure que ce soir - mais elle était bougrement bonne, je vous le persuade!

J'en avais bien lampé une demi-douzaine de petits gobelets, pour ma part; et sur les onze heures, je vous l'avoue franchement, la tête me tournait, et je me laissai tomber sur ma robe de carriole pour faire un petit somme, en attendant l'heure de sauter à pieds joints, par-dessus la tête d'un quart de lard, de la vieille année dans la nouvelle, comme nous allons le faire ce soir sur l'heure de minuit, avant d'aller chanter la guignolée et souhaiter la bonne année aux hommes du chantier voisin.

Je dormais donc depuis assez longtemps, lorsque je me sentis secouer rudement par le boss des piqueurs, Baptiste Durand, qui me dit:

- Joe, minuit vient de sonner, et tu es en retard pour le saut du quart. Les camarades sont partis pour faire leur tournée, et moi je m'en vais à Lavaltrie voir ma blonde. Veux-tu venir avec moi?

A Lavaltrie! lui répondis-je, es-tu fou? Nous en sommes à plus de cent lieues. Et d'ailleurs, aurais-tu deux mois pour faire le voyage, qu'il n'y a pas de chemin de sortie, dans la neige. Et puis, le travail du lendemain du jour de l'an?

- Animal! répondit mon homme, il ne s'agit pas de cela. Nous ferons le voyage en canot d'écorce, à l'aviron, et demain matin, à six heures, nous serons de retour au chantier.

Je comprenais.

Mon homme me proposait de courir la chasse-galerie, et de risquer mon salut éternel pour le plaisir d'aller embrasser ma blonde au village. C'était raide. Il était bien vrai que j'étais un peu ivrogne et débauché, et que la religion ne me fatiguait pas à cette époque, mais vendre mon âme au Diable, ça me surpassait.

- Cré poule mouillée! continua Baptiste, tu sais bien qu'il n'y a pas de danger. Il s'agit d'aller à Lavaltrie et de revenir dans six heures. Tu sais bien qu'avec la chasse-galerie, on fait au moins cinquante lieues à l'heure quand on sait manier l'aviron comme nous. Il s'agit tout simplement de ne pas prononcer le nom du bon Dieu pendant le trajet, et de ne pas s'accrocher aux croix des clochers en voyageant. C'est facile à faire, et pour éviter tout danger, il faut penser à ce qu'on dit, avoir l'œil où l'on va, et ne pas prendre de boisson en route. J'ai fait le voyage cinq fois, et tu vois bien qu'il ne m'est jamais arrivé malheur. Allons, mon vieux, prends ton courage à deux mains, et, si le cœur t'en dit, dans deux heures de temps, nous serons à Lavaltrie. Pense à la petite Liza Guimbette, et au plaisir de l'embrasser. Nous sommes déjà sept pour faire le voyage, mais il faut être deux, quatre, six ou huit, et tu seras le huitième.

- Oui! Tout cela est très bien, mais il faut faire un serment au Diable, et c'est un animal qui n'entend pas à rire lorsqu'on s'engage à lui.

Une simple formalité, mon Joe. Il s'agit simplement de ne pas se griser et de faire attention à sa langue et à son aviron. Un homme n'est pas un enfant, que Diable! Viens, viens! Nos camarades nous attendent dehors, et le grand canot de la drave est tout prêt pour le voyage.

Je me laissai entraîner hors de la cabane, où je vis en effet six de nos hommes qui nous attendaient, l'aviron à la main. Le grand canot était sur la neige, dans une clairière, et avant d'avoir eu le temps de réfléchir, j'étais déjà assis dans le devant, l'aviron pendant sur le plat-bord, attendant le signal du départ. J'avoue que j'étais un peu troublé; mais Baptiste, qui passait dans le chantier, pour n'être pas allé à confesse depuis sept ans, ne me laissa pas le temps de me débrouiller. Il était à l'arrière, debout, et d'une voix vibrante il nous dit:

- Répétez avec moi!

Et nous répétâmes:

- Satan, roi des enfers, nous te promettons de te livrer nos âmes, si d'ici à six heures, nous prononçons le nom de ton maître et le nôtre, le, bon Dieu, et si nous touchons une croix dans le voyage. A cette condition, tu nous transporteras, à travers les airs, au lieu où nous voulons aller, et tu nous ramèneras de même au chantier. Acabris! Acabras! Acabram!....Fais-nous voyager par-dessus les montagnes.

III

A peine avions-nous prononcé les dernières paroles, que nous sentîmes le canot s'élever dans l'air à une hauteur de cinq ou six cents pieds. Il me semblait que j'étais léger comme une plume; et au commandement de Baptiste, nous commençâmes à nager comme des possédés que nous étions.

Aux premiers coups d'aviron le canot s'élança dans l'air comme une flèche, et c'est là le cas de dire, le diable nous emportait. Ça nous en coupait le respire, et le poil en frisait sur nos casques de chat sauvage.

Nous filions plus vite que le vent. Pendant un quart d'heure environ, nous navigantes au-dessus de la forêt, sans apercevoir autre chose que les bouquets des grands pins noirs.

La nuit était superbe; et la lune, dans son plein, illuminait le firmament comme un beau soleil du midi.

Il faisait un froid du tonnerre; nos moustaches étaient couvertes de givre; et cependant nous étions tous en nage. Ça se comprend aisément, puisque c'était le Diable qui nous menait; et je vous assure que ce n'était pas sur le train de la blanche.

Nous découvrîmes bientôt une éclaircie dans le lointain; c'était la Gatineau, dont la surface glacée et polie étincelait au-dessous de nous comme un immense miroir. Puis, petit à petit, nous aperçûmes des lumières dans les maisons d'habitants; puis des clochers d'église qui reluisaient comme des baïonnettes de soldats, quand ils font l'exercice sur le Champ-de-Mars de Montréal.

On passait ces clochers aussi vite que les poteaux de télégraphe, quand on voyage en chemin de fer. Et nous filions toujours comme tous les diables, sautant par-dessus les villages, les forêts, les rivières, et laissant derrière nous comme un traînée d'étincelles. C'est Baptiste, le possédé, qui gouvernait, car il connaissait la route, et nous arrivâmes bientôt à la rivière des Outaouais, qui nous servit de guide pour descendre jusqu'au lac des Deux-Montagnes.

- Attendez un peu! cria Baptiste. Nous allons raser Montréal, et nous allons effrayer les coureux qui sont encore dehors à cette heure-cite. Toi, Joe, là, en avant, éclaircis-toi le gosier, et chante-nous une chanson sur l'aviron.

En effet, nous apercevions déjà les mille lumières de la grande ville, et Baptiste, d'un coup d'aviron, nous fit descendre à peu près au niveau des tours de Notre-Dame. J'enlevai ma chique pour ne pas l'avaler, et j'entonnai à tue-tête cette chanson de circonstance, que tous les canotiers répétèrent en chœur:

Mon père n'avait fille que moi,

Canot d'écorce qui va voler...

Et dessus la mer il m'envoie:

Canot d'écorce qui vole, qui vole,

Canot d'écorce qui va voler!

Et dessus la mer il m'envoie,

Canot d'écorce qui va voler...

Le marinier qui nous menait:

Canot d'écorce qui vole, qui vole.

Canot d'écorce qui va voler!

Le marinier qui me menait,

Canot d'écorce qui va voler...

Me dit, ma belle, embrassez-moi:

Canot d'écorce qui vole, qui vole,

Canot d'écorce qui va voler!

Me dit, ma belle, embrassez-moi,

Canot d'écorce qui va voler...

Non, non, Monsieur, je ne saurais:

Canot d'écorce qui vole, qui vole,

Canot d'écorce qui va voler!

Non, non, Monsieur, je ne saurais,

Canot d'écorce qui va voler...

Car si mon papa le savait:

Canot d'écorce qui vole, qui vole,

Canot d'écorce qui va voler!

Car si mon papa le savait,

Canot d'écorce qui va voler...

Ah! c'est bien sûr qu'il me battrait:

Canot d'écorce qui vole, qui vole,

Canot d'écorce qui va voler!

IV

Bien qu'il fût près de deux heures du matin, nous vîmes des groupes s'arrêter dans les rues pour nous regarder passer; mais nous filions si vite qu'en un clin d'œil nous avions laissé loin derrière nous Montréal et ses faubourgs. Alors je commençai à compter les clochers: ceux de la Longue-Pointe, de la Pointe-aux-Trembles, de Repentigny, de Saint-Sulpice, et enfin les deux flèches argentées de Lavaltrie, qui dominaient le vert sommet des grands pins du domaine.

- Attention, vous autres! nous cria Baptiste. Nous allons atterrir à l'entrée du bois, dans le champ de mon parrain, Jean-Jean Gabriel, et nous nous rendrons ensuite à pied pour aller surprendre nos connaissances dans quelque fricot ou quelque danse du voisinage.

Qui fut dit fut fait; et cinq minutes plus tard, notre canot reposait dans un banc de neige, à l'entrée du bois de Jean-Jean Gabriel; et nous partîmes tous les huit à la file pour nous rendre au village. Ce n'était pas une mince besogne, car il y avait pas de chemin battu, et nous avions de la neige jusqu'au califourchon.

Baptiste, plus effronté que les autres, alla frapper à la porte de la maison de son parrain, où l'on apercevait encore de la lumière; mais il n'y trouva qu'une fille engagère qui lui annonça que les vieilles gens étaient à un snaque chez le père Robillard, mais que les farauds et les filles de la paroisse étaient presque tous rendus chez Batissette Augé, à la Petite-Misère, en bas de Contrecoeur, de l'autre côté du fleuve, où il y avait un rigodon du jour de l'an.

- Allons au rigodon chez Batissette Augé! nous dit Baptiste, on est certain d'y rencontrer nos blondes.

- Allons chez Batissette!

Et nous retournâmes au canot, tout en nous mettant naturellement en garde sur le danger qu'il y avait de prononcer certaines paroles, et de boire un coup de trop, car il fallait reprendre la route des chantiers et y arriver avant six heures du matin, sans quoi nous étions flambés comme des carcajous, et le Diable nous emportait au fin fond des enfers.

- Acabris! Acabras! Acabram!....Fais-nous voyager par-dessus les montagnes! cria de nouveau Baptiste.

Et nous voilà embarqués tous ensemble pour la Petite-Misère, en naviguant en l'air comme des renégats que nous étions tous. En deux tours d'aviron, nous avions traversé le fleuve, et nous étions rendus chez Batissette Augé, dont la maison était toute illuminée. On entendait vaguement, au dehors les sons du violon et les éclats de rire des danseurs, dont on voyait les ombres se trémousser à travers les vitres couvertes de givre.

Nous cachâmes notre canot derrière les tas de bourdillons qui bordaient la rive, car la glace avait refoulé cette année-là.

- Maintenant, nous répéta Baptiste, pas de bêtises, les amis, et attention à vos paroles! Dansons comme des perdus, mais pas un seul verre de Molson ni de jamaïque, vous m'entendez! Et au premier signe suivez-moi tous, car il faudra repartir sans attirer l'attention.

Et nous allâmes frapper à la porte.

V

Le père Batissette vint ouvrir lui-même, et nous fûmes reçus à bras ouverts par les invités que nous connaissions presque tous.

On nous assaillit d'abord de questions:

- D'où venez-vous?

- Je vous croyais dans les chantiers!

- Vous arrivez bien tard!

- Venez boire une larme!

Ce fut encore Baptiste qui nous tira d'affaire en prenant la parole:

- D'abord, laissez-nous nous décapoter, et puis ensuite laissez-nous danser. Nous sommes venus exprès pour ça. Demain matin, je répondrai à toutes vos questions, et nous vous raconterons tout ce que vous voudrez.

Pour moi, j'avais déjà reluqué Liza Guimbette, qui était faraudée par le petit Boisjoli de Lanoraie.

Je m'approchai d'elle pour la saluer et pour lui demander l'avantage de la prochaine, qui était un reel à quatre. Elle accepta avec un sourire qui me fit oublier que j'avais risqué le salut de mon âme pour avoir le plaisir de me trémousser et de battre les ailes de pigeon en sa compagnie.

Pendant deux heures de temps, je vous le persuade, une danse n'attendait pas l'autre; et ce n'est pas pour me vanter si je vous dis que, dans ce temps-là, il n'y avait pas mon pareil à dix lieues à la ronde pour la gigue simple ou la voleuse. Mes camarades, de leur côté, s'amusaient comme des lurons, et tout ce que je puis vous dire, c'est que les garçons d'habitants étaient fatigués de nous autres, lorsque quatre heures sonnèrent à la pendule.

J'avais cru voir Baptiste Durand s'approcher du buffet où les hommes prenaient des nippes de whisky blanc, de temps en temps; mais j'étais tellement occupé avec ma partenaire que je n'y portai pas beaucoup d'attention. Mais maintenant que l'heure de remonter en canot était arrivée, je vis clairement que Baptiste avait pris un coup de trop, et je fus obligé d'aller le tirer par le bras pour le faire sortir avec moi, en faisant signe aux autres de se préparer à nous suivre sans attirer l'attention des danseurs.

Nous sortîmes les uns après les autres, sans faire semblant, et cinq minutes plus tard, nous étions rembarqués en canot, après avoir quitté le bal comme des sauvages, sans dire bonjour à personne; pas même à Liza, que j'avais invité pour danser un foin. J'ai toujours pensé que c'était cela qui l'avait décidée à me trigauder et à épouser le petit Boisjoli, sans m'inviter à ses noces, la boufresse!

Mais pour revenir à notre canot, nous étions rudement embêtés de voir que Baptiste Durand avait bu, car c'était lui qui nous gouvernait, et nous n'avions que juste le temps de revenir au chantier pour six heures du matin, avant le réveil des hommes, qui ne travaillaient pas le jour du jour de l'an. La lune était disparue; il ne faisait plus aussi clair qu'auparavant, et ce n'est pas sans crainte que je pris ma position à l'avant du canot, bien décidé à avoir l'oeil sur la route que nous allions suivre. Avant de nous enlever dans les airs, je me retournai et je dis à Baptiste :

- Attention, là, mon vieux! Pique tout droit sur la montagne de Montréal, aussitôt que tu pourras l'apercevoir.

- Je connais mon affaire, répondit Baptiste, et mêle-toi des tiennes!

Et avant que j'aie eu le temps de répliquer :

- Acabris! Acabras! Acabram!....Fais-nous voyager par-dessus les montagnes!

VI

Et nous voilà repartis à toute vitesse. Mais il devint aussitôt évident que notre pilote n'avait plus la main aussi sûre, car le canot décrivait des zigzags inquiétants. Nous ne passâmes guère à plus de cent pieds du clocher de Contrecoeur, et au lieu de nous diriger vers l'ouest, vers Montréal, Baptiste nous fit prendre des bordées vers la rivière Richelieu. Nous filâmes comme une balle par-dessus la montagne de Beloeil, et il ne s'en manqua pas de dix pieds que l'avant du canot n'allât se briser sur la grande croix de tempérance que l'évêque de Nancy avait plantée là.

- A droite, Baptiste! à droite mon vieux! car tu vas nous envoyer chez le diable, si tu ne gouvernes pas mieux que ça!

Et Baptiste fit instinctivement tourner le canot vers la droite en mettant le cap sur la montagne de Montréal, que nous apercevions déjà dans le lointain.

J'avoue que la peur commençait à me tortiller, car si Baptiste continuait à nous conduire de travers, nous étions flambés comme des gorets qu'on grille après la boucherie.

Or je vous assure que la dégringolade ne se fit pas attendre, car au moment où nous passions au-dessus de Montréal, Baptiste nous fit prendre une sheer, et dans le temps d'y penser, le canot s'enfonça dans un banc de neige au flanc de la montagne. Heureusement que c'était de la neige molle; personne n'attrapa de mal, et le canot ne fut pas brisé.

Mais à peine étions-nous sortis de neige, que voilà Baptiste qui commence à sacrer comme un possédé, et qui déclare qu'avant de repartir pour la Gatineau, il veut descendre en ville prendre un verre. J'essayai de raisonner avec lui, mais allez donc faire entendre raison à un ivrogne qui veut se mouiller la luette! Alors, rendus à bout de patience, et plutôt que de laisser nos âmes au Diable qui se léchait déjà les babines en nous voyant dans l'embarras, je dis un mot à tous mes autres compagnons, qui avaient aussi peur que moi, et nous nous jetons tous sur Baptiste, que nous terrassons, sans lui faire mal, et que nous plaçons ensuite au fond du canot-après l'avoir ligoté comme un bout de saucisse, et lui avoir mis un bâillon pour l'empêcher de prononcer des paroles dangereuses, lorsque nous serions en l'air.

Et Acabris! Acabras! Acabram! Nous voilà repartis sur un train de tous les diables, car nous n'avions plus qu'une heure pour nous rendre au chantier de la Gatineau. C'est moi qui gouvernais, cette fois-là, et je vous assure que j'avais l'œil ouvert et le bras solide. Nous remontâmes la rivière Outaouais comme une poussière jusqu'à la Pointe-à-Gatineau, et de là nous piquâmes au nord vers le chantier.

Nous n'en étions plus rien qu'à quelques lieues, quand voilà-t-il pas cet animal de Baptiste qui se détortille de la corde avec laquelle nous l'avions ficelé, qui s'arrache son bâillon, et qui se lève tout droit dans le canot, en lâchant un sacre qui me fit frémir jusque dans la pointe des cheveux!

Impossible de lutter contre lui dans le canot, sans courir le risque de tomber d'une hauteur de trois cents pieds; et l'animal gesticulait comme un pendu, en nous menaçant tous de son aviron qu'il avait saisi et qu'il faisait tournoyer sur nos têtes en faisant le moulinet comme un Irlandais avec son shillelagh. La position était terrible, comme vous le comprenez bien. Heureusement que nous arrivions. Mais j'étais tellement excité, que par une fausse manœuvre que je fis pour éviter l'aviron de Baptiste, le canot heurta la tête d'un gros pin, et que nous voilà tous précipités en bas, dégringolant de branche en branche comme des perdrix que l'on tue dans les épinettes.

Je ne sais pas combien je mis de temps à descendre, car je perdis connaissance avant d'arriver; et mon dernier souvenir était comme celui d'un homme rêvant qu'il tombe dans un puits qui n'a pas de fond.

VII

Vers les huit heures du matin, je m'éveillai au fond de mon lit, dans la cabane, où nous avaient transportés les bûcherons qui nous avaient trouvés sans connaissance, enfoncés jusqu'au cou, dans un banc de neige du voisinage. Personne ne s'était cassé les reins heureusement, mais je n'ai pas besoin de vous dire que j'avais les côtes un peu comme un homme qui aurait couché sur les ravalements durant toute une semaine, sans parler d'un black-eye et de deux ou trois déchirures sur les mains et dans la figure. Enfin le principal, c'est que le diable ne nous avait pas tous emportés, et je n'ai pas besoin de vous dire que je ne m'empressai pas de démentir ceux qui prétendaient m'avoir trouvé, avec Baptiste Durand et les six autres, tous saouls comme des grives, et en train de cuver notre jamaïque dans un banc de neige des environs. C'est déjà pas si beau d'avoir presque vendu son âme au Diable, sans s'en vanter parmi les camarades; et ce n'est que bien des années plus tard que je racontai l'histoire telle qu'elle m'était arrivée.

Tout ce que je puis vous dire, mes amis, c'est que ce n'est pas si drôle qu'on le pense d'aller voir sa blonde en canot d'écorce, en plein cœur d'hiver, en courant la chasse-galerie; surtout si vous avez un maudit ivrogne qui se mêle de gouverner. Si vous m'en croyez, vous attendrez à l'été prochain pour aller embrasser vos petits cœurs, sans courir le risque de voyager au profit du Diable.

Et Joe, le cook, plongea sa micouane dans la mélasse bouillonnante aux reflets dorés, et déclara que la tire était cuite à point, et qu'il n'y avait plus qu'à l'étirer.

Honoré Beaugrand, Les grandes légendes du Québec : un tour du Québec en 25 récits traditionnels

Le bonhomme sept-heures

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (7)

- Dans Contes et légendes du Québec

La légende du Bonhomme Sept Heures veut que ce personnage, à moitié humain et à moitié maléfique, enlève les enfants qui, s'amusant à l'extérieur, auraient trop tardé à retourner chez eux avant qu'il ne soit 7 heures du soir. Ces enfants ne seraient jamais retrouvés.

Ce personnage maléfique qui hante les routes de campagne, les grottes profondes et les villages reculés est la version québécoise du croquemitaine ou du père Fouettard de certains pays d’Europe. Aux Etats-Unis, il porte le nom de Boogeyman et on entend parler de lui partout où il y a des enfants.

Entouré de mystère, le bonhomme Sept-Heures, que l’on représente parfois coiffé d’un chapeau noir et souvent sous les traits d’un affreux mendiant, porte en lui l’angoisse de la mort ainsi que la peur de la nuit. On dit que, le soir de la Toussaint, le bonhomme Sept-Heures, accompagné d’esprits de morts condamnés au purgatoire, entrait dans les maisons pour y observer les vivants. Tous invisibles, le voleur d’enfants et ses sbires profitaient de ces visites pour choisir leurs victimes, jetant de préférence leur dévolu sur les familles qui ne respectaient pas la solennité de la fête des morts.

Créatures fantastiques du Québec .2, Bryan Perro

Le monstre du lac Pohénégamook

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (1)

- Dans Contes et légendes du Québec

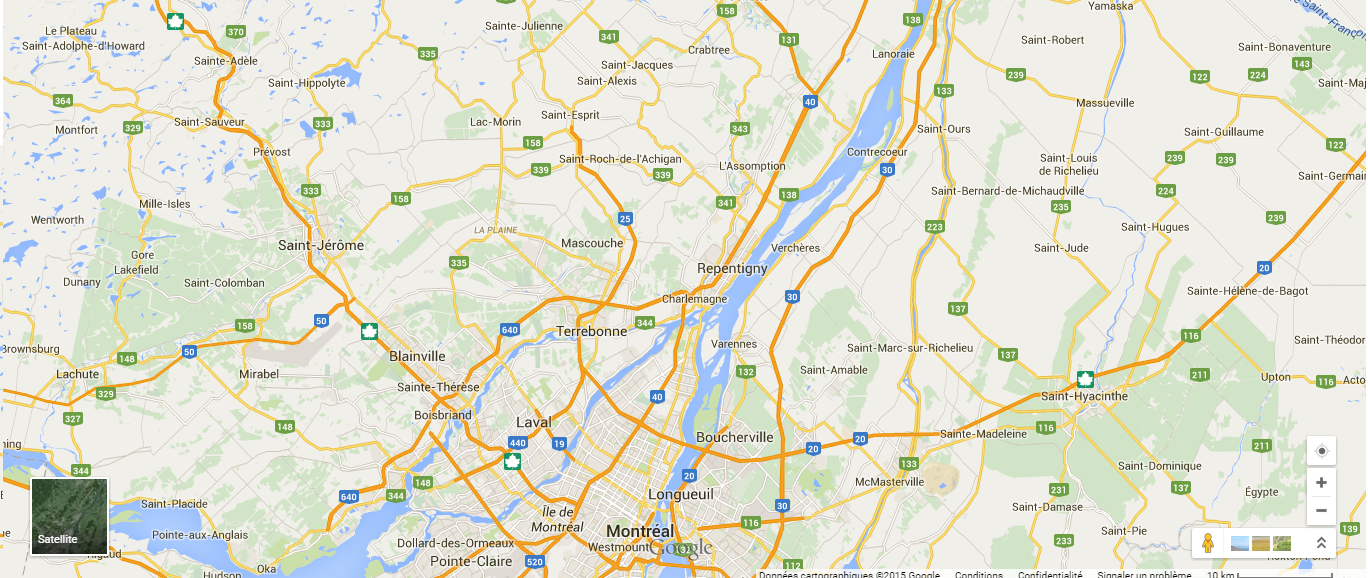

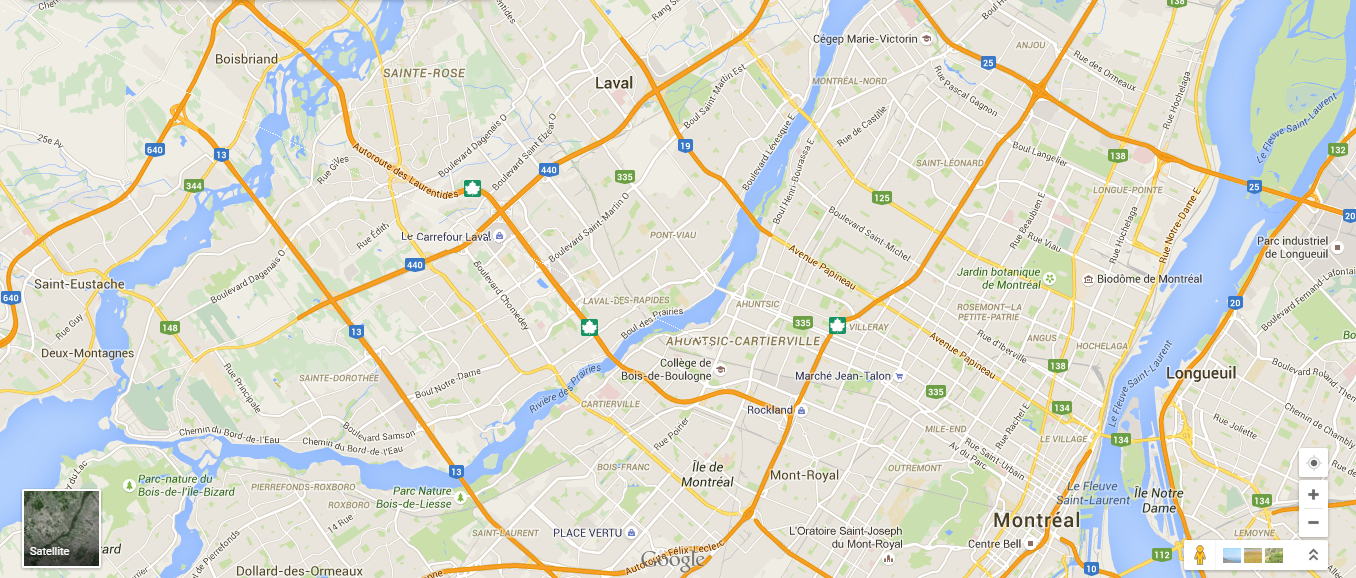

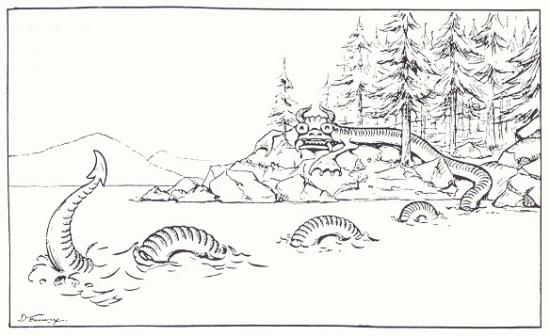

On trouve, dans les légendes du peuple amérindien malacite du lac Pohénégamook, un grand animal marin qui vit depuis des siècles dans les fosses abyssales de cette mystérieuse étendue d’eau. D’une superficie d’environ dix-sept kilomètres carrés, ce grand lac, réputé pour être sans fond, a en fait une centaine de mètres de profondeur et cacherait, sous ses vagues agitées, une créature à la tête de vache et au corps de serpent.

En octobre 1957, le conteur Vladikov, biologiste de renom, aurait déclaré que le monstre était en réalité un gigantesque esturgeon, de même taille que ceux vivant dans leur habitat naturel, soit en haute mer. Sachant que ces poissons peuvent facilement atteindre près de huit mètres de longueur et peser dans les quatre cents kilos, il émit l’hypothèse suivante : un pêcheur autochtone aurait relâché dans le lac un esturgeon qu’il aurait pris en mer et qui se serait plutôt bien adapté à son nouveau milieu. S’accouplant avec des femelles d’eau douce, le monstre des mers aurait ainsi engendré une espèce hybride qui peuplerait désormais le lac.

Cependant, la plupart des témoins démentent cette hypothèse, car ils disent ne pas avoir vu le dos noir et osseux d’un esturgeon ; ils parlent davantage de deux ou trois bosses émergeant de l’eau. Il s’agirait donc d’un serpent de mer plutôt que d’un gros poisson. Certains affirment même que la créature marine possède une tête semblable à celle d’une vache, ce qui en ferait peut-être un cousin lointain des kelpies d’Ecosse, lesquels ressemblent à des chevaux. Malgré les divergences de descriptions, tous s’entendent pour dire que le monstre est très rapide et qu’il peut filer à une vitesse de quatre-vingt kilomètres à l’heure.

Notons que le grand lac Pohénégamook fut ensemencé plusieurs fois, mais qu’aucun pêcheur ne parvint jamais à prendre aucune des quatre-vingt mille truites ni aucun des soixante mille saumons qui furent introduits dans ses eaux.

Créatures fantastiques du Québec. 2, Bryan Perro

Pohénégamook est un village de la région du Bas-Saint-Laurent, situé au sud de Rivière-du-Loup, un peu à l’intérieur des terres, au bord d’un lac immense. Plusieurs de ses habitants racontent avoir vu le monstre au moins une fois dans leur vie et tout le monde s’entend pour le décrire de la même façon : vraiment gigantesque, avec une tête de dragon, un corps très long et très large. Il se manifeste au moins une fois par année, pas toujours exactement a la même date, mais immanquablement à la même période : au printemps, au moment du dégel.

Certaines gens l’ont vu, de leurs yeux vu; d’autres ont été témoins d’évènements insolites qu’ils ont attribués au monstre. Ainsi, quelqu’un avait construit pour son embarcation un quai très solide, qu’aucun humain n’aurait pu déplacer, et cette construction avait été transportée sur plusieurs mètres alors qu’il n’y avait ni tempête ni vent et que seule une force exceptionnelle avait pu la repousser aussi loin.

Il y a probablement de la vie sous ce lac qui, dit-on, est très profond. Les résidants de Pohénégamook ont donné à l’animal mystérieux le nom de Poony. Évidemment, de nos jours, des sceptiques doutent de sa présence, mais ceux qui l’ont vu affirment avec force qu’il existe réellement. Des évènements étranges – comme ce quai déplacé, une tempête inexpliquée, un débordement du lac hors de son lit alors qu’il n’y avait pas de vent – trouvent leur explication dans la présence mystérieuse d’un monstre habitant les profondeurs du lac Pohénégamook.

Le phénomène remonterait apparemment au XIXème siècle. Un prêtre gardait alors des petits esturgeons dans un bocal. La légende ne dit pas si les poissons provenaient d’œufs d’esturgeon que le prêtre aurait réussi à féconder, ou d’un pécheur qui lui aurait remis un esturgeon qu’il avait attrapé, mais le curé en gardait sept dans un petit aquarium. Les bébés poissons grossirent, évidemment, et, un jour, le prêtre se rendit compte qu’ils étaient devenus trop gros pour qu’il les garde chez lui. Il les jeta dans le lac Pohénégamook en se disant qu’ils seraient péchés ou qu’ils mourraient de mort naturelle, mais le lac est truffé de fosses qui peuvent s’enfoncer jusqu’à cent mètres sous le plancher de sable. Apparemment, un de ces esturgeons se serait caché dans l’une de ces fosses profondes et il aurait grossi, grossi, sans arrêt. Maintenant, il mesurerait environ sept mètres de long et sa queue serait large de deux mètres. Il serait devenu un animal gigantesque qui ne sortirait pas souvent ! Un jour, il serait remonté à la surface au moment où un bateau de touristes faisait le tour du lac. Les passagers furent terrifiés. Ils eurent tellement peur quand a surgi son immense queue que l’un d’eux a fait une crise cardiaque. On peut le comprendre quand on sait que cette apparition a provoqué des vagues qui ont duré une bonne demi-heure. Telle est la légende de Poony, l’horrible esturgeon.

Bestiaire des légendes du Québec, Nicole Guilbault

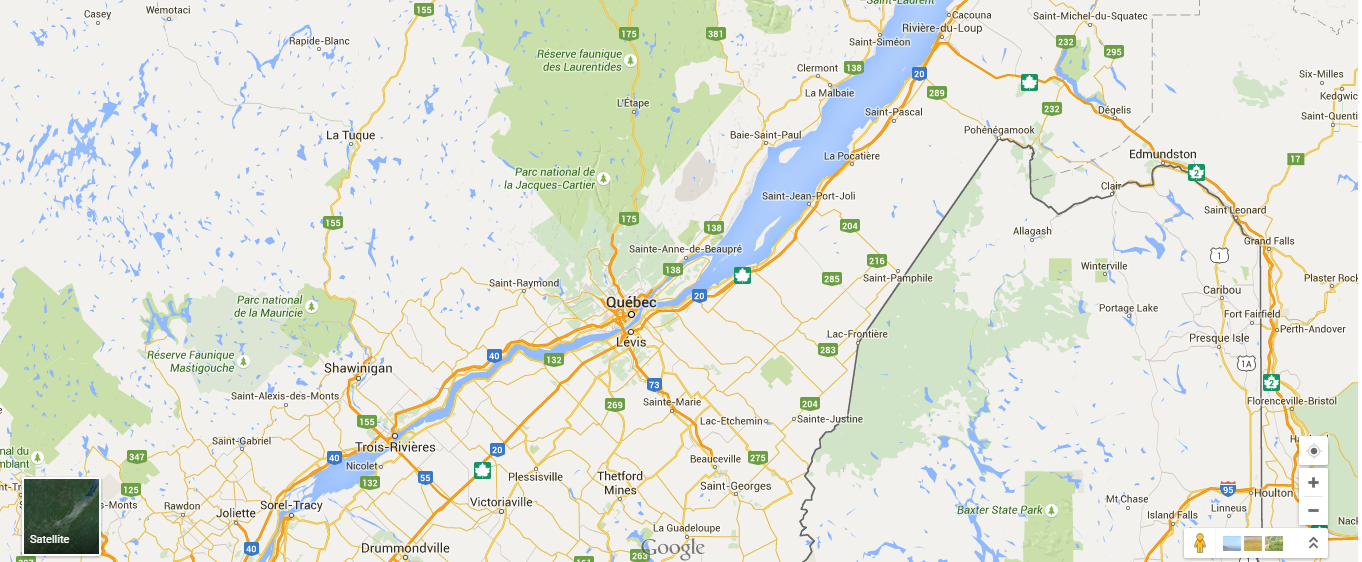

Le pont de Québec ou pont du Diable

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (7)

- Dans Contes et légendes du Québec

Blasphèmes et malédictions ! Erigé au début du siècle dernier, le pont de Québec possède une histoire riche. Les catastrophes qui se sont produites ont alimentés l’imaginaire québécois au point où plusieurs légendes ont vu le jour depuis ce temps. Comme dans la plupart des contes que notre pays ait porté au cours des quatre derniers siècles, le clergé et le Diable occupent souvent le premier rôle. Vous le verrez dans cette légende, les artisans qui ont participé à la construction du pont auraient peut-être du écouter le curé et… repousser les avances du Diable !

L’histoire du pont de Québec débute dès l’an 1900, mais ce n’est qu’en 1919 qu’on inaugura cette construction gigantesque et unique. On dira bien ce qu’on voudra, mais quand on prend dix-neuf ans pour bâtir un pont, quelque chose ne tourne pas rond. C’est pourtant bien ce qui se produisit. Selon plusieurs sources, il s’agit d’un pont maudit !

Admettons tout de même que pareille entreprise demandait pas mal de génie à cette époque. D’autant que les moyens n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui, on l’imagine bien, et ce, même si la main-d’œuvre essentiellement autochtone était la meilleure du pays. Etrangement, les amérindiens ne souffraient pas du mal des hauteurs. Quoi qu’il en soit, deux personnes se distinguèrent du lot par leur courage et leur détermination. Il s’agissait de Billy Diamond et de Georges Erasmus. Du cœur au ventre ! Ces deux jeunes gens accomplirent le travail de dis hommes à eux seuls. Plus futé que les autres, Diamond fit part de son inquiétude quant à la structure du pont qu’il jugeait fragile. Il en parla au contremaitre, qui fit la sourde oreille au lieu d’en glisser un mot à l’ingénieur en chef.

Bien que les amérindiens étaient davantage portés vers l’anglais pour des raisons historiques, ils s’appropriaient néanmoins très aisément les blasphèmes et les jurons que les autres travailleurs canadiens-français osaient crier à tue-tête. Tout l’outillage clérical y passait, ce qui en disait long au sujet du vocabulaire des ouvriers et de leur dévotion pour l’Eglise… Mais le curé Bonsecours de la paroisse de Sillery, aumônier des travailleurs à l’époque, avait l’oreille fine. Il portait attention à toutes les conversations qui lui passaient sous le nez. Un beau jour, le curé vint s’asseoir avec la compagnie pendant la pause-repas et prit la parole :

- Je préfère vous le dire, mes amis : si vous continuez à blasphémer de la sorte, jamais le pont ne se construira, déclara le curé avec beaucoup d’assurance.

- Comment faites-vous pour savoir ça ? répondit Diamond en fanfaron.

- Sachez que les murs ont des oreilles et que Dieu est partout, répliqua le curé.

- Des murs ? Ou ça ? demanda Erasmus.

- Dans le Far West ! répondit le curé.

Visiblement irrité par la question de l’amérindien, le bouillon monta dans la gorge du curé. En plein après-midi, sous un soleil ardent, son front luisait de sueur et ses yeux étaient de braise… Il se leva d’un coup sec et quitta les lieux. Pendant ce temps ; Diamond et Erasmus esquissaient un sourire baveux, l’un d’eux levant une fesse pour mieux péter.

Ce n’était évidemment rien pour empêcher les hommes de sacrer à volonté. Du reste, le curé venait faire sa tournée de temps en temps, leur répétant la même chanson : « si vous ne cessez pas de blasphémer, vous pouvez tout de suite oublier l’inauguration de ce pont ». Mais les ouvriers s’en moquaient et continuaient d’invoquer tous les objets de culte du Vatican au grand complet.

Le matin du 29 aout 1907, un ingénieur, membre d’une équipe d’inspection de la structure du pont, fit parvenir un télégramme au contremaitre. Dans sa lettre, il indiquait que les travaux devaient cesser pour assurer la sécurité des travailleurs. Selon lui, ils devaient voir à renforcer les assises qui menaçaient de céder à tout instant.

« Ne mettez pas de charge additionnelle sur le pont de Québec pour le moment. Vous feriez mieux de faire une examen minutieux immédiatement ».

Un monteur du nom de Beauvais se trouvait sur la structure du pont, juché à une dizaine de mètres dans les airs. Son travail ? Poser des rivets. Le boulot allait bon train cette journée-là, mais vers la fin de l’après-midi, le travailleur nota une anomalie à l’une des pièces qu’il venait tout juste de fixer au pont. Il nota que l’un des rivets s’était pour ainsi dire cassé. Et juste au moment où il voulut avertir le contremaitre de cet incident, le désastre se produisit.

Soixante-quinze ouvriers présents périrent après l’écroulement de la structure du pont dans les eaux tumultueuses du fleuve Saint-Laurent. Une partie importante de la construction s’était effondrée alors que plusieurs avaient pressenti le désastre. En tout, quatre-vingt-six travailleurs se trouvaient sur le pont au moment où la structure a cédé. Partout dans les environs, on entendit un vacarme terrifiant quand le métal se mit à tordre. Même à plus de dix kilomètres à la ronde, on croyait au tremblement de terre. Dans la cohue, Beauvais n’eut même pas le temps pour un signe de croix ou une petite prière ; il sentit les poutres tomber dans le vide, sous ses pieds… Sa chute ne fut pourtant pas fatale, heureusement pour lui, et il parvint à sa dégager des débris métalliques. Il s’en sortit avec une fracture et quelques égratignures. Aussi ce fut probablement le fruit d’un miracle si le mécanicien Rodrigue survécut à la dégringolade de sa locomotive qui sombra dans le fleuve. Un bateau vint à sa rescousse alors qu’il tentait désespérément de garder sa tête hors de l’eau. Sans doute le plus chanceux de tous fut un dénommé Huot. Au moment où il s’apprêtait à sonner la fin du quart de travail, il sentit le tablier du pont glisser sous ses pieds. Il eut le temps de s’enfuir à toutes jambes et de regagner la terre ferme au moment où il entendit les poutres se tordre derrière lui.

Hélas, les chanceux furent moins nombreux que les autres. Soixante-quinze travailleurs sur un total de quatre-vingt-six périrent. Pour certains, ce fut le poids de l’acier qui les écrasa, pour les autres, ce fut la chute vertigineuse, voire fatale dans le fleuve glacé. Quelques-uns, encore vivants après la chute dans le Saint-Laurent, se noyèrent devant le regard impuissant de ceux sur la terre ferme. Aujourd’hui encore, on retrouve, en mémoire de cet événement tragique, au cimetière de Saint-Romuald, des épitaphes composées de pièces de métal récupérées des décombres de la structure en partie engloutie et dont quelques poutres purent être récupérées.

Dans les jours qui suivirent la catastrophe, le reste de l’équipe devint soudainement plus superstitieux, se souvenant bien sur des propos du curé. Aussi, le contremaitre décida de suivre les recommandations du curé lors de la reprise des travaux. L’interdiction totale de blasphémer pendant l’édification du pont fut émise. Quiconque contrevenait au règlement était automatiquement renvoyé.

Le plus candide des lecteurs se demandera certainement pourquoi on décida de poursuivre les travaux de ce pont maudit. Souvenons-nous qu’à l’époque, la ville de Québec avait besoin de ce pont métallique pour son développement économique. Et l’arrivée du chemin de fer à Québec, au cours du XIXème siècle, motiva la création d’une compagnie qui avait pour mandat d’édifier un pont.

Une telle catastrophe ébranla la communauté locale, de même que les ingénieurs et les travailleurs spécialistes qui en entendirent parler. Le site devint un lieu de pèlerinage pour ces personnes qui furent touchées de près par le triste événement. Il fallait maintenant tout dégager afin de permettre aux ouvriers de reprendre les travaux. Ce n’est que quelques années plus tard qu’on forma une deuxième équipe composée d’ingénieurs, de monteurs et d’ouvriers spécialisés. Bien entendu, on changea les plans et plusieurs modifications furent apportées pour éviter qu’une deuxième charge soit exempte d’erreurs. Lorsque le gouvernement du Canada reprit le projet en main, on prit soin d’éviter toute erreur de calcul ou d’estimation. Aussi, on opta pour un autre type d’acier et pour une construction plus robuste.

Malgré toutes les bonnes intentions des nouveaux instigateurs du projet, la malheur frappa de nouveau. Un 11 septembre, mais en 1916 celui-là, soit un peu plus de neuf ans après la tragédie qui coûta la vie à soixante-quinze travailleurs, une autre partie du pont sombra dans le fleuve. Cette fois, ce fut la travée centrale qu’on s’affairait à installer selon les règles de l’art. Du coup, les noms de treize autres travailleurs s’ajoutèrent à la liste des personnes qui périrent durant la construction de ce pont maudit.

Après seize années de travaux, de tragédies, de blasphèmes et de malédictions, le contremaitre se retrouvait le bec dans l’eau, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Les dirigeants des travaux devinrent inéluctablement anxieux, car ils craignaient une nouvelle commission royale d’enquête. Mais, à la fois, ils étaient si près du but. Dans la cohue qui suivit la deuxième catastrophe, on congédia les ingénieurs qu’on jugeait fort négligents concernant la sécurité des artisans.

Toutefois, les hommes du chantier ne désespéraient pas. Même si tous avaient la mine basse et le regard timoré, il fallait terminer la construction de ce pont, une aventure qui n’en finissait plus. Mais pour arriver à la fin des travaux, on se devait d’embaucher des ingénieurs. Alors que le contremaitre se mettait à la recherche de spécialistes qui étaient une denrée rare à l’époque, un homme se présenta au chantier.

- Vous êtes le contremaitre ? lui demanda l’inconnu.

- Oui, c’est exact, lui répondit-il d’un air surpris.

- Je suis ingénieur, voulez-vous m’embaucher ? demanda l’homme avant d’ajouter :

« Je vais vous le construire, votre pont ! Je vous assure qu’il n’y aura plus de catastrophe. En revanche, la première personne qui traversera la structure devra me vendre son âme ! »

Le contremaitre ne porta pas attention à la dernière phrase que cet homme aux allures bizarres venait de lui dire. Etonnamment, il ne lui posa pas davantage de questions, tout hypnotisé qu’il était soudain, et il confia le travail à cette personne pourtant inconnue.

La structure du pont fut achevée en 1917. Mais l’inauguration officielle de la construction eut lieu seulement deux en plus tard, soit en 1919. Pour l’occasion, le prince de Galles se déplaça ainsi que plusieurs personnalités politiques du Québec. Bien entendu, tous les travailleurs du pont furent invités à la cérémonie, dont le mystérieux ingénieur qui avait donc tenu promesse. C’est alors que s’approcha de lui le contremaitre vit, dans ses yeux vitreux, une malice indicible. Pour tout dire, l’homme avait l’air du diable en personne. Un peu plus et de la fumée lui sortait par les oreilles. En voyant cela, le contremaitre tourna les talons tout en se remémorant le jour de leur première rencontre. Les paroles de l’homme lui revinrent nettement à l’esprit : « en revanche, la première personne qui traversera la structure devra me vendre son âme… » Noyé dans ce souvenir dont il comprenait enfin le sens, mais trop tard, le contremaitre fut soudain transi d’effroi. Et alors qu’on s’apprêtait à enjamber la travée, le contremaitre aperçut un chat noir qui rôdait aux alentours. Sans même y penser, il le saisit d’une main et le lança sur le Diable et les deux disparurent en même temps, comme par magie. Néanmoins, on retrouva, juste un peu plus loin, une poignée de poils ensanglantés. L’achèvement de la construction du pont de Québec serait-elle l’œuvre du Diable ?

Si vous vous rendez à Québec un jour, et que vous souhaitiez traverser le fleuve, il vaudrait peut-être mieux emprunter le pont Pierre-Laporte car il paraît que le diable attend toujours de se venger….

Les grandes légendes québécoises : redécouvrez ces histoires qui ont marqué notre imaginaire, Gaston Gendron

Le rocher Percé

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (1)

- Dans Contes et légendes du Québec

Le rocher Percé ! Avez-vous déjà emprunté la fameuse Côte Surprise, aux abords de la ville de Percé ? Se dresse alors devant vous la véritable 8ème merveille du monde : un immense bloc de roc qui se dresse, fier et robuste, dans les eaux glaciales et agitées du golfe du Saint-Laurent, et percé d’un immense trou béant, tel un œil qui mire l’océan à perte de vue. Saviez-vous que ce joyau du Québec nourrit encore l’imaginaire de notre peuple ? En effet, l’histoire de la belle Blanche de Beaumont et de son fiancé, le Chevalier Raymond de Nérac, est née au temps de la colonisation. Il faut donc remonter au temps où la France était gouvernée par le roi Soleil, sous l’Ancien régime. Mais cette histoire est encore et toujours racontée dans les veillées du jour de l’An.

L’histoire prend place en Normandie. Le mariage de Blanche de Beaumont avec le Chevalier Raymond de Nérac était prévu pour la fin de l’été, tandis que les deux prétendants ne s’étaient pas même encore rencontrés. Mais une rencontre eut tout de même lieu quelques semaines avant la date prévue pour l’union, et cette rencontre fut heureuse. En effet, le jour de son seizième anniversaire, Blanche tomba éperdument amoureuse du chevalier, ce qui, du coup, rendait ce mariage non plus « obligé », comme le dictait l’aristocratie de leur rang, mais, au contraire, oh combien désiré par la prétendante. Nérac, quant à lui, ne se fit certes pas prier pour « désirer » sa fiancée, tant elle était belle et gracieuse ! « Enfin, se dit-il, je peux être aimé comme je souhaite aimer une jeune fille de naissance égale à la mienne. »

Mais, peu avant le mariage, le malheur frappa de plein fouet les jeunes amoureux. Le roi somma Nérac de quitter immédiatement la France avec son régiment pour aller combattre l’ennemi en Amérique. En Nouvelle-France, les combats faisaient rage. Les Iroquois tentaient de résister à l’envahisseur qui souhaitait tant bien que mal coloniser cette terre promise. Mais l’espoir d’un retour prochain conféra quelque force à notre chevalier qui accepta d’entreprendre le périple avec la conviction d’en revenir vivant. Malgré le déchirement des derniers instants, les deux amoureux se résignèrent à se séparer le temps de cette guerre, en songeant au retour triomphal de Nérac en Normandie après la victoire.

Nérac s’engagea donc dans une lutte à finir au Nouveau Monde. Une fois arrivé au canada, il trouva l’hiver fort rude. Le chevalier et son regiment affrontèrent le climat rigoureux du pays, soit la neige, le vent et le froid. Dans une cabane de fortune mal chauffée, il passait les longues soirées d’hiver sans sa belle Blanche qui lui manquait terriblement. De son côté, la demoiselle de Beaumont se morfondait dans son grand château de Normandie. Elle trouva l’hiver fort long à des milliers de lieues de son chevalier. Mais au printemps, elle décida qu’elle en avait assez de mijoter dans l’attente de son fiancé. Mais l’amour, une fois cristallisé, est plus fort que tout. Après de nombreux débats houleux sur la question, il fut décidé que Blanche accompagnât un équipage sur un vaisseau qui se dirigeait vers le Canada sur ordre du roi. Bien sûr, on se doute bien que le comte et le comtesse de Beaumont s’opposèrent farouchement à cette idée qu’ils jugèrent pour le moins farfelue. Ainsi, les amis et surtout les parents de la demoiselle de Beaumont versèrent quelques larmes lors de son départ. Mais elle retint ses pleurs et agita sa main toute frêle en souhaitant que tout se passe pour le mieux lors de la traversée. Nérac eut vent que sa bien-aimée allait le rejoindre en nouvelle-France, pour enfin célébrer leur mariage et vivre à ses côtés. En mer, une bonne partie du voyage se déroula sans heurts. Plusieurs semaines s’écoulèrent et, à bord du navire français, l’on espérait déjà voir apparaitre les côtes de la nouvelle-France. Mais le malheur frappa de nouveau et cette fois les choses allaient mal tourner. Un vaisseau au drapeau macabre se pointa à l’horizon. On comprit alors qu’il s’agissait de pirates ! L’équipage français tenta désespérément de se parer à l’assaut des bandits, mais l’attaque fut si prompte de la part des corsaires qu’elle prit tout le monde de court. On n’eut guère le temps de prévenir le coup : les coups et les canons des pirates ne firent qu’une bouchée des mats. Le navire devenait incontrôlable. L’abordage fut sans pitié. Les français n’y virent que du feu et de la fumée. Nos malheureux offrirent quelque résistance, mais ce fut de courte durée. Les pirates, comme l’ouragan qui témoigne de sa force en mer et sur les côtes, usèrent d’une rage phénoménale, voire d’une barbarie inégalée contre l’équipage français. Ayant perdu tout espoir de résister et de faire fuir l’ennemi, ils se battirent avec courage et dignité, préférant mourir au combat plutôt que de mourir prisonniers entre les mains de ces violents barbares.

Notre Blanche se tenait non loin des tumultueux affrontements et secourait les blessés et les mourants, leur prodiguant ses meilleurs soins. Elle n’avait que de bonnes paroles pour ceux qui s’apprêtaient à quitter dignement ce bas monde en défendant le drapeau français, tandis que ces barbares des mers n’avaient pas de morale : ils tuaient et saccageaient sans le moindre remords ou état d’âme. Imaginez la fresque digne d’un des plus tristes tableaux d’Eugene Delacroix : cette noble aristocrate, d’une beauté sans nom, pataugeant dans une marée de sang et contournant les cadavres de ses compatriotes qui jonchaient le sol. En plus d’assister à ces scènes désolantes, Blanche fut témoin de la fin atroce de son oncle, le capitaine du navire : le sabre d’un des flibustiers lui fracassa le crâne. Trop meurtrie pour verser de chaudes larmes, elle pria le seigneur d’envoyer un ange cueillir son âme et l’emmener directement au Paradis. Et impossible de chasser ces images hors de son esprit, le mal était inexorable. L’équipage du vaisseau français fut décimé au grand complet, exceptée notre héroïne que les pirates épargnèrent, s’agissant d’une trop belle prise, se disaient-ils, pour la condamner à une mort atroce.

Si bien que le capitaine voulut la garder pour lui seul, tandis que la détresse de la jeune fille endeuillée ne l impressionna guère. Ce barbare ne connaissait nullement les mots compassion et empathie, et encore moins l’humanité qui les commandait. Derrière sa barbe et sa peau balafrée se cachait un homme dur, d’une insensibilité inhumaine. Et vint le moment où il la regarda d’un air défiant et convoiteur :

- Que voulez-vous, espèce de monstre ? lui lança Blanche.

- Vous serez ma femme, répondit le capitaine. Non ! Je suis fiancée, répliqua blanche d’un ton autoritaire.

- A qui ? sacrebleu ! demanda sarcastiquement le capitaine.

- A Raymond de Nérac, chevalier de l’Ordre de Saint-Louis, rétorqua Blanche. Il est capitaine au regiment de Nouvelle-France. C’est lui que j’épouserai, personne d’autre. Il fait présentement honneur au roi en livrant combat aux anglais et aux indigènes.

N’espérant aucune collaboration de la part de sa nouvelle prise, le commandant du vaisseau pirate ordonna à l’équipe de lever les voiles vers Québec où il entrevoyait une excellente occasion de torturer la jeune fille. Aussi, on enferma cette dernière dans une cabine verrouillée, et ce, jusqu’à ce qu’on puisse apercevoir la côte de l’Amérique à l’œil nu.

Quelques jours à peine s'écoulèrent avant qu’une dense foret ne se pointe à l’horizon. Le capitaine fit monter Blanche sur le pont pour lui montrer ce qui devait être sa nouvelle terre d’accueil, l’endroit où elle espérait tant retrouver son amoureux et l’épouser. « La voici donc, cette nouvelle-France ! » exulta le capitaine. A ces paroles, la jeune fille perdit tout contact avec la réalité. Sans même réciter une dernière prière ou faire un signe de croix, Blanche se précipita par-dessus bord, dans les eaux glacées et agitées du golfe du Saint-Laurent. Une sorte de folie s’était emparée d’elle sans avertir. La pauvre n’eut aucune chance de s’en sortir, malgré les efforts (intéressés) des pirates pour la sortir de l’océan. Ainsi Blanche de Beaumont s’engouffra tragiquement dans les eaux profondes du Nouveau-Monde ; les vagues géantes la dérobèrent aux mains de ces bandits qui assistèrent à la scène.

L’équipage du bateau pirate, fort superstitieux, vit d’un très mauvais œil ce qui venait de se produire. Comme si la malédiction venait de les frapper de plein fouet, le capitaine et ses matelots n’osèrent plus prendre la parole tant ils redoutaient qu’un mauvais sort ne leur fut jeté.

Dans les instants qui suivirent la tragédie, un épais brouillard couvrit les environs, empêchant les pirates de mettre le cap vers toute destination. Se trouvant eux aussi dans une région inconnue, ils dérivèrent jusqu’au lendemain. Le brouillard se dissipant peu à peu, le navire s’approcha du majestueux rocher percé. Quelle stupéfaction eurent ces pirates qui ignoraient l’endroit où ils se trouvaient précisément. Mais le capitaine, intrigué par la majesté du rocher, ordonna de s’en approcher le plus possible. Les yeux de l’équipage étaient rivés sur le rocher quand, soudain, ils virent apparaitre, sur le point culminant, le spectre de Blanche de Beaumont, attifé d’une robe blanche immaculée. Les marins, terrifiés par ce retour du sort, poussèrent en chœur des cris d’horreur. Il s’agissait, pour ces durs à cuire, d’une malédiction certaine, et ils avaient désormais la conviction que le malheur allait s’abattre sur eux. De fait, les foudres du fantôme se manifestèrent d’emblée. Des mains immenses s’abaissèrent en direction du vaisseau et changèrent tout l’équipage et leur vaisseau en une masse rocheuse gigantesque.

Encore aujourd’hui, on peut voir des vestiges de ces rochers le long du Cap des Rosiers. Il reste suffisamment de matière pour remarquer l’endroit où s’abattit la malédiction de Blanche de Beaumont. La masse se désagrégea peu à peu avec le temps ; l’érosion des vagues fit son œuvre.

Pendant ce temps, le chevalier de Nérac souffrait terriblement. La légende ne fait pas mention de l’angoisse et de l’ennui qu’il éprouva durant ces longs mois d’attente. Du moins, devait-il combattre les sauvages et les anglais pour sauver l’honneur de la France, et ce, dans le chagrin le plus profond que lui inspirait l’absence de son amour. Son désespoir de n’avoir ni nouvelle ni signe de vie de sa bien-aimée fut tel qu’il n’avait plus le cœur à la guerre. Nérac périt quelques semaines après la mort de sa fiancée. Un iroquois lui transperça le cœur d’une flèche. Ainsi, l’ironie du sort voulu que les deux amoureux purent enfin unir leur destin devant Dieu, mais par la mort…

D’après certains témoins, des apparitions surviennent encore au rocher Percé. Ainsi, par temps brumeux, on peut apercevoir la silhouette de Blanche au-dessus du rocher, regardant au loin, à la recherche de son beau chevalier !

Les grandes légendes du Québec : un tour du Québec en 25 récits traditionnels

Le sauvage mouillé

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (7)

- Dans Contes et légendes du Québec

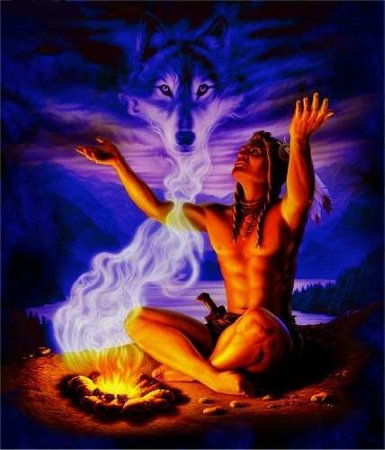

Certains soirs, on raconte qu’il est possible d’apercevoir, près du Sault-au-Récollet en remontant la rivière des Prairies, un amérindien complètement trempé qui, accroupi près d’un feu de camp, tente désespérément de se réchauffer. Ses longs cheveux et ses vêtements de peaux dégoulinants, il demeure immobile telle une statue de pierre et refuse d’adresser la parole à quiconque. Les téméraires qui se sont approchés de lui s’entendent tous pour affirmer que le feu de cet indien n’émet aucune fumée et ne donne pas la moindre chaleur. De plus, toutes les gouttes qui suintent de ses vêtements disparaissent avant de toucher terre.

La légende veut que ce sorcier amérindien ait assassiné un père missionnaire particulièrement bon du nom de Viel ainsi que son protégé, un jeune et valeureux guerrier autochtone nommé Ahuntsic. Ces deux hommes, qui voulaient établir une paix durable entre les nations amérindiennes et les communautés européennes nouvellement installées à Hochelaga, déplaisaient énormément à certaines tribus iroquoises. C’est pendant une expédition en juin 1625, alors qu’un cortège de canots d’écorce remontait la rivière près du Saut-au-Récollet, que le sorcier et ses hommes en auraient profité pour attaquer le père Viel et son compagnon. Prises par surprise, les victimes n’auraient pas eu le temps de se défendre. Les iroquois enragés pillèrent le cortège et mirent la main sur de précieux barils d’eau-de-vie. On dit que le sorcier, pour fêter sa victoire, aurait présidé une lugubre cérémonie au cours de laquelle il démembra l’homme d’Eglise à coup de hache. Il l’aurait ensuite jeté, morceau par morceau, dans les rapides de la rivière des Prairies. Comme il terminait sa basse besogne, le meurtrier aurait perdu pied et serait tombé à son tour dans la rivière avec ses victimes.

Frappée de la malédiction divine pour l’atrocité de ses actes, l’âme du sorcier serait depuis ce jour condamnée à grelotter sur les rives du rapide. Il est toujours possible de l’apercevoir, trempé et frissonnant, par les soirs sans lune où une lourde brume enveloppe le tumulte des eaux.

Bien qu’elle soit très impressionnante pour les témoins, cette apparition demeure tout à fait inoffensive. A ce jour, on ne rapporte aucune agression de la part du spectre du sorcier iroquois, que l’on appelle le « sauvage mouillé ».

Créatures fantastiques du Québec. 1, Bryan Perro

Le trésor du buttereau

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (2)

- Dans Contes et légendes du Québec

Adapté d'un récit populaire de Gaspésie et des îles de la Madeleine.

Toutes les côtes du Saint-Laurent ont été témoins de nombreux naufrages et de navigation suspecte. En effet, il y avait des pirates autrefois même au Québec ! La tradition orale veut qu'il arrivait que des poursuites ou des tempêtes empêchent les pirates d'emporter leur butin à bord. Alors, on enfouissait les trésors sous terre dans un lieu isolé avec l'idée de revenir le chercher plus tard. Pour garder le trésor, le capitaine du navire faisait tirer les matelots à la courte paille. Il tranchait la tête de celui qui était ainsi désigné et on l'enterrait à côté du coffre pour qu'il veille à ce que personne ne vienne s'en emparer. Aux îles de la Madeleine, de nombreuses histoires circulent qui racontent les aventures de plusieurs téméraires qui tentèrent de s'approprier des trésors enfouis par les corsaires. Les buttes et les buttereaux sont des collines sans arbres.

Il était une fois, un jeune garçon, Étienne Lapierre, qui habitait aux îles à quelques pas de la mer et qui n'avait peur de rien. Quand il n'allait pas aider les pêcheurs qui rentraient avec leurs prises au quai, il allait se promener sur les buttes rondes de l'île du Havre-aux-maisons et il explorait les petits bois de conifères qui résistaient au vent furieux de ce pays. Un jour qu'il arpentait une butte en regardant la mer, il vit venir vers la côte un bateau qu'il ne connaissait pas. Il n'avait pas l'allure des goélettes de pêche qui vont, en saison, pêcher le hareng ou le homard.

Étienne regarda le bateau approcher et se diriger vers une petite baie protégée, cachée par un buttereau escarpé. Il alla se cacher derrière un rocher et attendit. Bientôt, le bateau accosta. Étienne comprit en voyant les matelots et en les écoutant parler qu'ils n'étaient pas des pêcheurs des îles ni du Cap Breton mais bien des pirates !

Il se cacha encore mieux entre deux gros rochers et observa leurs mouvements. Une chaloupe fut mise à la mer avec trois marins qui transportaient un gros coffre qui semblait lourd. Les trois marins accostèrent et Étienne vit qu'ils avaient aussi une pioche et une pelle avec eux.

Ils escarpèrent le buttereau et l'un d'eux se mit à piocher. Ils piochèrent à tour de rôle et creusèrent un trou qui semblait bien grand au petit Étienne. Bien à l'abri dans les rochers, il tressaillait de peur car il avait compris que ces gens allaient sans doute enfouir le coffre dans la terre du buttereau voisin et que sans aucun doute, celui-ci contenait un trésor. Ah ! Si l'on avait le malheur de le surprendre, il n'était pas mieux que mort !

Et la suite confirma ses doutes. Tout d'un coup, l'un des marins sortit un grand couteau et dans le plus parfait silence, il trancha le cou de l'autre. La tête, elle, dégringola sur les rochers abrupts et tomba dans la mer. Aussitôt les deux qui restaient saisirent le corps sans tête et le déposèrent au fond du trou avec le coffre. Étienne fut tellement surpris de ce qu'il vit qu'il resta figé dans l'horreur, seuls les battements de son cœur témoignaient qu'il était encore en vie. Les deux hommes remplirent le trou avec de la terre et des cailloux, sans dire un mot. Puis, quand le buttereau eut repris son aspect habituel, le plus grand des deux hommes qui portait un grand chapeau posa sur le monticule une grosse roche et dit à son compagnon :

- Maintenant, c'est fait. Le trésor est en sécurité.

- Mais il est bien gardé par un gardien sans tête, est-ce bien ?

- Sans aucun doute, le Diable se chargera de faire fuir quiconque aurait la hardiesse de creuser ici. Il fera sortir l'homme sans tête de terre...

Le compagnon frissonna. Le soleil était couché depuis longtemps et bientôt il ferait nuit. Les deux hommes jetèrent un dernier coup d'œil à l'endroit où ils avaient enfoui leur butin et descendirent vers la chaloupe pour repartir vers le bateau. Étienne entendit distinctement le plus grand, qui devait être le capitaine, dire :

- Quand le coq labourera et que la poule hersera, le trésor pourra être levé. Mais pas avant ! Et personne ne pourra rien entreprendre autrement.

- On reviendra dans un an ou deux quand on aura fini les tournées dans le golfe, répliqua son compagnon.

Et les deux hommes quittèrent le rivage.

Étienne mit du temps avant de reprendre ses esprits et de sortir de sa cachette. Il faisait nuit noire lorsqu'il rentra chez lui. Il ne souffla mot à personne de son secret. Il n'oubliait pas les mots qu’il avait entendu.

Le temps passa, les saisons se succédèrent et Étienne allait souvent rôder non loin du buttereau pour voir si la terre était remuée et si l'on était venu lever le trésor. Mais rien ne semblait avoir bougé et la grosse pierre était toujours à sa place. De temps en temps, pour ne pas oublier, Étienne répétait : « Quand le coq labourera et la poule hersera », en attendant son heure.

Dans les villages de pêcheurs de toute l'île du Havre-aux-maisons, des rumeurs commençaient à circuler à l'effet que l'on avait vu errer un homme sans tête la nuit sur le buttereau. L'effet fut instantané : on ne sortit plus après le coucher du soleil. Les gens savaient bien ce que ce phénomène voulait dire : un trésor avait dû être enfoui là avec son gardien. Et c'était ce pauvre bougre qui, possédé par le Diable, tentait de se dénicher une meilleure sépulture.

Bientôt, toute l'île parlait du fantôme du buttereau. Le curé alla en procession avec quelques paroissiens bénir le lieu maudit, mais l'homme sans tête continua d'errer au bord des falaises. Étienne tenta à plusieurs reprises de soulever la grosse pierre sur le buttereau. Mais on aurait dit qu'elle avait tripler sa masse : on ne pouvait la bouger. La terre tout autour était devenue si compacte à cause des pluies et des neiges, qu'elle était dure comme du ciment, et aucune pioche, aucune pelle n'auraient pu l'entamer.

Puis, un jour, Étienne qui avait dix-huit ans décida que le temps était venu d'agir. Il confia son secret à son frère en qui il avait une confiance absolue. Et les deux se mirent à l'œuvre.

Ils choisirent d'abord, dans la basse-cour, un coq et une poule bien grasse. Puis, étant adroits de leurs mains, ils fabriquèrent une charrue, miniature bien sûr, et une herse de format réduit. Leur père, qui voyait faire, était exaspéré par leurs enfantillages.

- Vous feriez mieux d'empiler le foin dans la baraque au lieu de jouer comme des enfants.

- Vous allez voir, mon père, que nos jeux vont être utiles, répliqua Étienne.

- Attendez encore un jour et vous aurez une belle surprise, renchérit son frère.

Enfin, tout fut prêt. Un soir, Étienne et son frère s'en allèrent en cachette à la dune du Sud avec le coq, la poule et leur attirail. Ils se rendirent sur la plage, attelèrent le coq et lui firent labourer un bon petit carré de sable, ce qu'il fit très bien. Ensuite, ils attelèrent la poule à la herse et, à son tour, elle hersa la portion que son compère venait de labourer.

De retour à la maison, ils dirent à leurs parents :

- Maintenant, venez avec nous. Il est temps d'aller lever le trésor du buttereau ?

- Quoi ? fit la mère. Le trésor du buttereau ? Vous allez nous faire mourir de peur !

- Avec le corps sans tête qui errait encore hier au soir ! s'écria le père.

- Le fantôme ne nous fera pas de mal. Nous en sommes sûrs.

Le père et la mère se demandaient si leurs deux fils n'étaient pas un peu fous mais ils consentirent à les suivre au buttereau. Arrivés là, Étienne commença par enlever la grosse pierre ce qu'il fit sans aucune difficulté. Puis, ils se mirent tous les deux à creuser la terre meuble et bientôt ils touchèrent quelque chose de très dur. C'était le coffre !

La nuit arrivait et les parents redoutaient l'apparition du corps sans tête ; mais les garçons, trop occupés par leur tâche, ne s'en souciaient guère.

Ils n'eurent aucun mal à déterrer le coffre qu'ils transportèrent séance tenante dans leur logis. Ils allumèrent la lampe et déposèrent leur fardeau au milieu de la cuisine.

Étienne ouvrit le couvercle. Le coffre était rempli de pièces d'or et d'argent. Il y avait là une fortune. Étienne et sa famille n'en croyait pas leurs yeux. Ils ne savaient pas très bien ce qu'on doit faire quand on est riche. Alors, ils allèrent se coucher.

Le lendemain matin, au lever, la mère trouva sur la galerie un squelette sans tête allongé sur le banc. Un billet auprès de lui disait : « Enterrez-moi au cimetière. Ma tâche est accomplie. »

La famille Lapierre, qui n'était pas mesquine, partagea ses biens avec tous les gens de l'île et l'on parla pendant de longues années encore du fameux trésor du buttereau qu'Étienne Lapierre avait réussi à déterrer.

Mille ans de contes, Québec, Cécile Gagnon

La Corriveau

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (12)

- Dans Contes et légendes du Québec

En cette belle journée de novembre 1749, tout le petit village de Saint-Vallier, sur la rive Sud de Québec, s'était rassemblé pour célébrer la première noce de Marie-Josephte Corriveau, celle avec Charles Bouchard qui était loin de deviner qu’il s’engageait dans une vie bien courte avec sa bien-aimée. Certes, la Corriveau aimait beaucoup les hommes, mais aussi s’en lassait, voire les haïssait aussi très rapidement, au point de leur faire subir un sort atroce, dit-on encore aujourd'hui.

Cette union dura onze années bien sonnées et permit à Marie-Josephte de donner naissance à trois enfants : Marie-Francoise, Marie-Angélique et Charles. Ainsi la vie coula des jours heureux de mariés sans histoire, jusqu'au jour où la Corriveau arriva en trombe au village, en manière de vraie folle, les cheveux ébouriffés et l'air hagard. Ce matin de 17 avril 1760, les villageois virent une femme qu'ils n'avaient jamais imaginée.

- Marie-Josephte, Marie-Josephte, calmez-vous pauvre enfant ! Que vous arrive-t-il donc ? lui demanda le curé de la paroisse.

- C'est Charles, c'est Charles ! Aidez-moi mon Dieu, aidez-moi ! cria-t-elle, complétement hystérique.

- Quoi Charles ? Qu’est ce qu’il y a? enquêta le curé qui commençait lui aussi à perdre la tête.

- Dans le lit, là, chez nous, il est mort ! Il est mort, j'vous dis !

L'abbé tressaillit ! Après quelques secondes, il reprit son sang-froid, donna la bénédiction à Marie-Josephte, prononça quelques psaumes en latin. Elle n'y comprit rien, non seulement au latin, mais à ce qui venait de lui arriver également. Simplement attifée d'une chemise de nuit, la Corriveau affichait invariablement un air de "perdue de la vie". Ses yeux tenaient de l'émeraude et de la volaille...

Le curé, le bon docteur, le marchand, le notaire et le banquier n'y virent rien de bon augure. Selon les dires de la Corriveau, Charles Bouchard l'aurait quittée sans raison apparente, et mourut peu de temps après, comme on le racontait sans cesse dans le comté de Bellechasse.

Pourtant, la rumeur prenait de l'ampleur à Saint-Vallier. En effet, d'après certains villageois, Marie-Josephte aurait versé du plomb brûlant dans l'oreille de son mari, pendant son sommeil. Selon certaines sources, la Corriveau souffrait d'une jalousie maladive. Un peu trop libertin à son gout, elle lui aurait fait subir cette mort horrible pour le punir. Mais le pauvre Charles mourut tout de même sans pouvoir se défendre de ce qu'on lui reprochait.

Malgré les rumeurs incessantes, Marie-Josephte épousa, après seulement quinze mois de veuvage, un dénommé Louis Dodier. Evidemment, cet événement n'allait en rien faire taire les commérages. Mais il ne fallut pas plus de trois mois après leur union pour qu’on retrouva Dodier étendu dans un enclos d'écurie, le crâne complétement fracassé, sous le regard orphelin de son cheval. Mais cette fois, la jeune femme n'allait pas s'en tirer aussi facilement.

La justice s’en mêla en poussant sa détermination jusqu’à exhumer le corps de Bouchard pour autopsie judiciaire, pour finalement s'apercevoir que, après une analyse scientifique, le premier époux de la Corriveau avait succombé à des brulures causées par du plomb coulé dans la cervelle. A force d’investigations, on se rendit compte que la "caboche" de Dodier n’avait pas été piétinée par des sabots de jument comme le prétendait si bien la Corriveau, mais plutôt par une pelle à purin en fer que, de manière insouciante ou négligente, elle avait laissée toute ensanglantée non loin de l'écurie.

N’oublions pas que nous sommes à l’époque de la Conquête, alors que les habitants de notre pays étaient sous le joug du régime britannique. C’est donc un tribunal militaire britannique qui traita cette affaire. Douze juges officiers anglais furent appelés à rendre un verdict dans cette affaire.

Quand la malice atteignit son paroxysme, Marie-Josephte réussit à convaincre son propre père, Josephe Corriveau, de s’avouer coupable de l’assassinat de Dodier. Mais c’est seulement au procès que Josephe Corriveau fit l'aveu, tel un coup de théâtre. Ainsi, lorsqu'un témoin fut appelé à la barre, monsieur Corriveau se leva brusquement et interrompit la Cour : "Arrêtez! Je vous prie, c’est moi le coupable ! Je suis le seul coupable de ce meurtre de Dodier. Faites-moi ce que vous voulez..." Telles furent les paroles du père Corriveau. Au couvent des Ursulines, à Québec, le tribunal prononça une sentence qui fit frémir l’auditoire : on condamna Josephe Corriveau à la potence et sa fille à soixante coups de fouet sur le dos nu, puisque sa complicité fut néanmoins mise en cause. Mais ce n’était pas tout. On souhaitait également la marquer au fer rouge d'un M sur la main gauche - sans doute pour désigner "meurtrière" ou encore "murderer" en anglais.

Ce qui semble confirmer que la Corriveau était une psychopathe tient dans le seul fait qu’elle n’éprouva aucun remord, aucune émotion quand elle entendit son père se sacrifier pour sauver sa peau. Elle demeura de glace. Ou alors était-elle en feu, celui d’un volcan imprévisible et meurtrier ?

Mais aucune de ces sentences prononcées par la Cour ne fut exécutée.

En effet, on s’en doute bien, le père Corriveau vivait très mal avec l’idée de finir ses jours aussi tristement pour un crime qu’il n’avait pas commis. Le confessionnal le poussa à avouer qu’il n’avait rien à voir avec la mort de Dodier. Une fois enfermé derrière les barreaux, les remords le serrant à la gorge, il confia au père Jésuite qu’il n’était pas le coupable. Il dénonça sa fille car, en toute bonne foi devant Dieu, il ne pouvait sacrifier son âme comme il souhaitait se sacrifier pour sauver sa fille. Le tribunal dut alors se consulter de nouveau après avoir pris connaissance de ces nouveaux faits. Cette fois, plus personne ne vint au secours de la Folle de Corriveau, et cette dernière finit par avouer avoir tué son mari à coups de hache, puis l’avoir trainé jusqu’à l’écurie pour tenter de faire croire que le cheval l’avait piétiné.

Le dénouement de cette tragédie secoua la région entière. Marie-Josephte Corriveau, fille de Josephe Corriveau, fut pendue aux alentours des Buttes-à-Nepveu, sur les Plaines d’Abraham. Mais l’exécution en soit ne constitua pas l’évènement le plus marquant de cette légende. Non ! Puisque vous souhaitez certainement connaitre la fin de l’histoire, je me permets de poursuivre. Dans un élan de mysticisme, les autorités décidèrent que non seulement la Corriveau serait pendue, mais qu’on enfermerait son cadavre dans une cage et que cette dite cage serait suspendue en plein village, afin que tous contemplent le sort que l’on réservait aux crimes odieux. On choisit donc la Pointe-Lévis, carrefour de quatre chemins, comme lieu de prédilection.

Dès lors, les rumeurs, les histoires lugubres et les contes d’épouvante se succédèrent à un rythme effréné. On raconte que, le soir venu, la Corriveau quittait sa cage et suivait les voyageurs et les promeneurs. D’autres prétendaient qu’elle visitait le cimetière pour satisfaire son appétit à même les cadavres fraichement inhumés. Aussi, on disait que la pendue jetait un mauvais sort aux passants qui s’arrêtaient trop longuement pour contempler l’objet sordide. La malchance s’acharnait alors sur ces personnes : accidents, mortalité, folie, aliénation mentale, etc. Les habitants des environs se plaignaient d’entendre des cris monstrueux, comme si une femme subissait une extrême torture. Ils entendaient aussi des grincements de fer et d’autres bruits macabres provenant du carrefour. Un jour, on décida de décrocher la cage et de l’enterrer au cimetière. Plusieurs années plus tard, vers 1830, on découvrit par hasard l’endroit où se trouvaient les restes. On les exhuma lors de l’agrandissement du cimetière. Par la suite, la cage fut vendue à un riche homme d’affaire américain. Selon certaines sources, elle serait exposée au Boston Museum avec une mention toute discrète "from Québec".

Les grandes légendes québécoises : redécouvrez ces histoires qui ont marqué notre imaginaire, Gaston Gendron

Le monstre du lac de Saint-Nérée

- Par hailwidis

- Le 05/09/2015

- Commentaires (1)

- Dans Contes et légendes du Québec

Vers 1700, dans la paroisse de Saint-Nérée, des enfants s’amusaient avec des ouaouarons sur un lac, pas très loin du village. Ils les attrapaient dans des petits filets, les jetaient sur la rive ou les lançaient dans l’eau, un peu comme on le fait en jouant a la balle. Après une heure ou deux, comme ils ne s’arrêtaient pas, une grosse bête surgit de l’eau et les attaqua. Ils partirent en courant, en criant, et racontèrent leur histoire au village. Un pécheur qui n’était pas loin avait vu la scène et s’était rapproché. Le monstre renversa son canot et l’homme s'en sortit avec une peur bleue. Lui aussi revint vite sur la rive, tout essoufflé, mouillé et tremblant, en disant qu’un monstre se cachait au fond de l’eau. Il alla ensuite rapporter les faits au curé qui décida de se rendre sur place à son tour pour vérifier ce qui en était. Mais il ne vit rien. Il eut beau scruter le lac, depuis le rivage jusqu’au milieu des eaux, marcher sur son pourtour pour surprendre un signe, une vague, une forme quelconque, rien ne se manifesta.

Il demanda à tous les pécheurs du village de partir à leur tour sur le lac pour chasser l’animal étrange et dangereux, s’il existait... Quand le soir tomba, ils sortirent les fanaux, mirent les chaloupes à l’eau et s’avancèrent lentement sur le lac. Tout à coup, le monstre surgit une nouvelle fois et, en colère contre eux, parce qu'il craignait que ses petits ne soient tués ou blessés, il renversa toutes les embarcations.

Le prêtre essaya alors de sauver la situation en priant et, pendant qu’il récitait ses oraisons, le monstre plongea. Il n’est jamais ressorti. Mais les gens de Saint-Nérée affirment qu’il reviendra si jamais on dérange à nouveau ses petits ou si on leur fait du mal. Les petits ouaouarons doivent être laissés en paix.

Le lac a la forme d’une goutte d’eau, et c’est dans la partie étroite que se réfugie le monstre avec sa progéniture. Si jamais il se sentait menacé, il devrait ressortir. Mais comme c’est une légende, nul ne peut jurer de rien.

Bestiaire des légendes du Québec, Nicole Guilbault

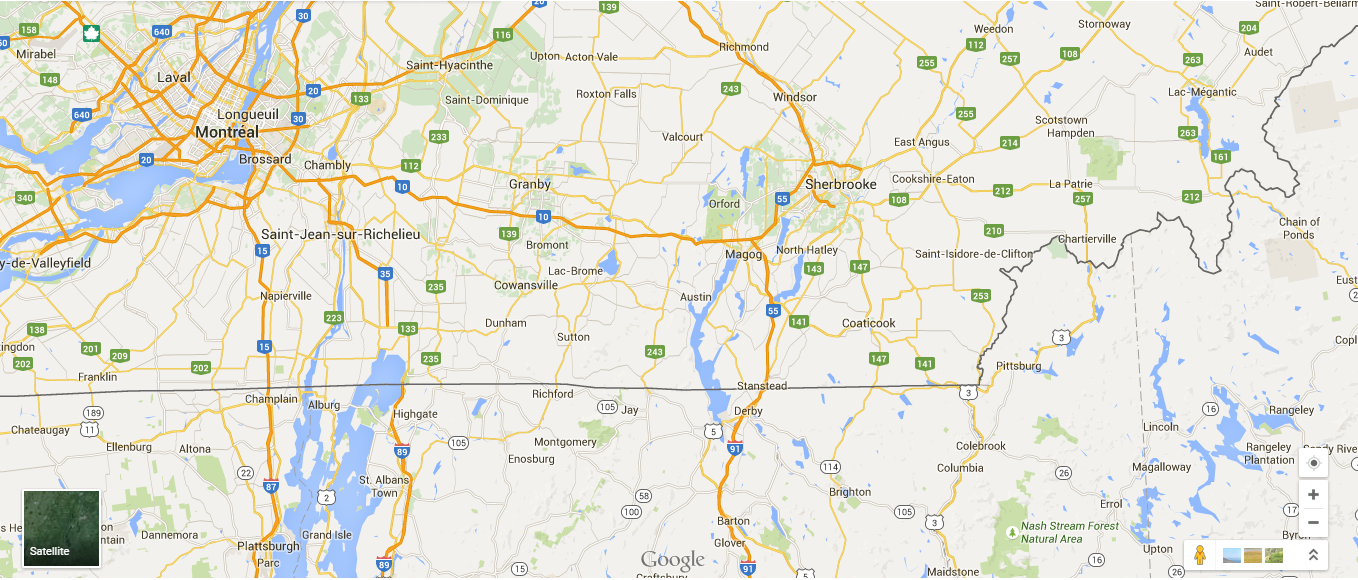

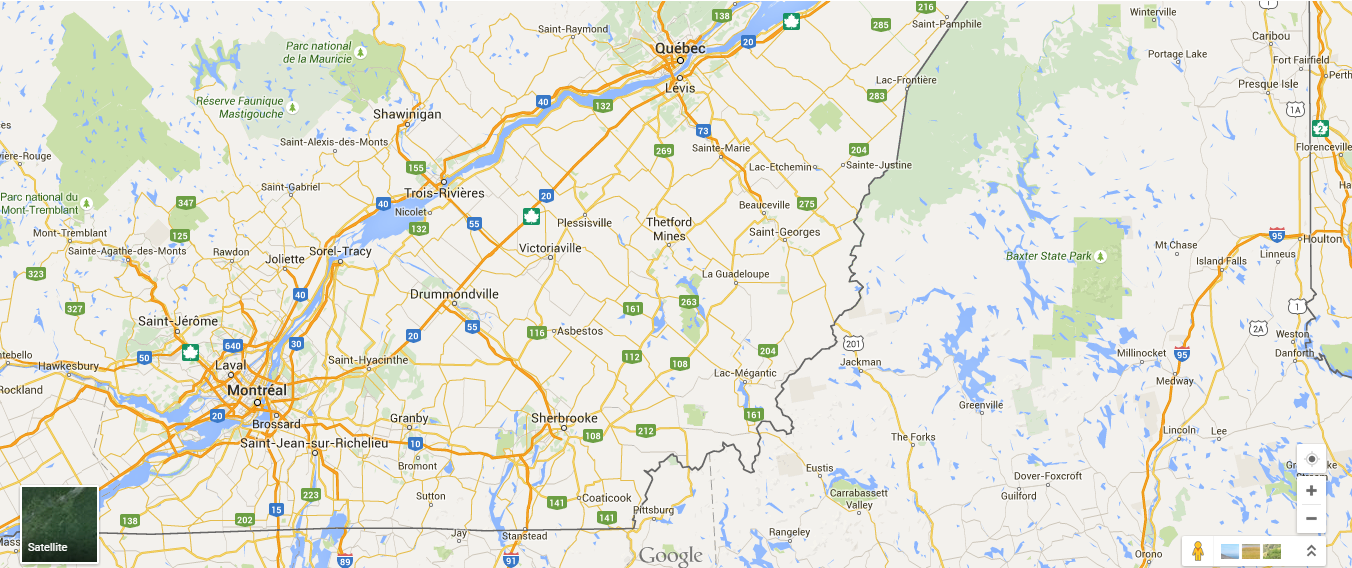

Le monstre du lac Memphrémagog